夏至日长冬至日短(夏至日各地昼长时间表)

- 茶叶常识

- 用户投稿

- 2025-06-12 19:50:08

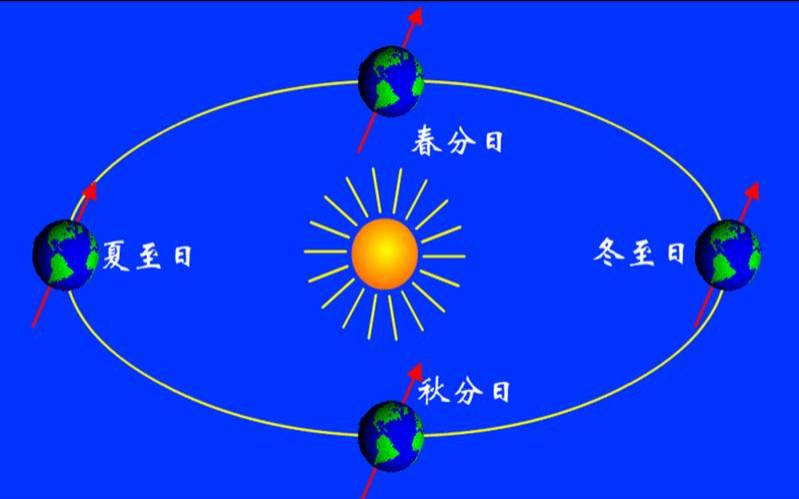

每年的6月21日或22日,太阳到达黄经90度,交夏至节气。这个节气最早在公元前722到公元前481年的春秋时代就已确立了。科学地说,夏至这天,太阳直射地面的位置到达一年的最北端,几乎直射北回归线(北纬23度27分),北半球的白昼达到最长,且越往北越长。

“夏至”以后,除青藏高原、东北、内蒙古和云南等省区内有一些常年无夏区外,我国各地日平均气温一般都升至22“C以上,为物候学上真正的夏季。在民间,人们把夏至后的15天分成3“时”,一般头时3天,中时5天,末时7天。此时较高的气温与充足的光照使得水稻等夏作物生长十分旺盛,使得作物对水肥的需求量也高。“稻谷要喝夏至水”、“夏至有雨,仓里有米”,“夏至雨点值千金”,“夏至有了雨,好比秀才中了举”等农谚,正说明了这时充足的水分对作物生长的极端重要性。《荆楚岁时记》中就有记载:“六月必有三时雨,田家以为甘泽,邑里相贺。”可见,一千多年前的先人,对“夏至”降雨的重要性已有清楚的认识。

此时节,长江中下游地区在正常年份正处于“梅天下梅雨”的梅雨期,黄淮平原则处于“云来常带雨”的雨季,这就为此季作物创造一个水热同季的有利环境。农谚所言“夏至不热,五谷不结”,“人在屋里热得跳,稻在田里哈哈笑”,表明的就是光和热对庄稼的重要作用。但有的年份,也会遇降雨过少的“空梅”、“少梅”,以及“迟梅”现象,常给作物造成旱灾。但多雨致涝或长期阴雨寡照,对庄稼的生长发育也不利,尤其是暴雨还可能导致洪涝灾害,其危害就更大了。所以,在古代,完全靠天吃饭的劳动人民对“夏至”这个节气一直就很重视,尤其十分关心“夏至”期间的天气。他们从千百年的生产实践中,出许多具有实用意义的谚语,用于指导农事活动,如“夏至棉田草,胜似毒蛇咬”等。

就农事而言,“夏至”前后,淮河以南早稻抽穗扬花,田间水分管理要足水抽穗,湿润灌浆,干干湿湿,既满足水稻结实对水分的需要,又能透气养根,保证活熟到老,提高子粒重。俗话说:“夏种不让晌”,夏播工作要抓紧扫尾,已播的要加强管理,力争全苗。出苗后应及时间苗定苗,移栽补缺。“夏至”时节各种农田杂草和庄稼一样生长也很快,不仅与作物争水争肥争阳光,而且是多种病菌和害虫的寄主。因此,抓紧中耕锄地是“夏至”时节极重要的增产措施之一。棉花一般已经现蕾,营养生长和生殖生长两旺,要注意及时整枝打权,中耕培土,雨水多的地区要做好田间清沟排水工作,防止渍涝和暴风雨的危害。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1919100645@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

下一篇

返回列表