古代茶叶的价格(茶叶在古代的重要性)

- 茶文化

- 用户投稿

- 2025-07-27 13:17:44

水果茶是指将某些水果或瓜果与茶一起制成的饮料,有枣茶、梨茶、桔茶、香蕉茶、山楂茶、椰子茶、红心茶等。人们出于某种保健目的,将一些对人体有益的水果单独制成或与茶叶一起制成的具有某种特定效果的饮料。古代水果茶最早的叫荔枝红茶

茶碗就是喝茶的器皿,历代有各种不同的称谓,每一种称呼背后即表达了茶人对茶器之美的想象,也体现了不同时代里器型变化。

饮茶之始,由于茶在当时的生活饮品中还没有占据主流位置,因此也就没有真正专门用来饮茶的器具,喝茶时常与酒器、食器一起混同使用。自秦汉以后,饮茶之风日渐兴起,茶具才开始从日常的食器、酒器中分离出来。至唐代,茶已成了人们日常生活饮品,并且形成了茶人兴茶、皇家重茶、文人写茶、佛教崇茶、举国饮茶的社会现象,此时方才出现了专门用于饮茶的器具——茶盏。

在唐代,茶盏常被称为茶碗(盌”、茶”)

茶碗的诗文,有:卢仝《七碗茶》的“一碗喉吻润……七碗吃不得也,唯觉两腋习习清风生”;王维《酬严少尹徐舍人见过不遇》的“君但倾茶碗,无妨骑马归”。

茶瓯的诗文,有:边塞诗人岑参《暮秋会严京兆后厅竹斋》的“瓯香茶色嫩,窗冷竹声干”;姚合《杏溪十首·杏水》的“我来持茗瓯,日屡此来尝”。

曜变天目茶碗是宋代黑釉的建盏(建宁府建安县(今建瓯市)东部,今属南平市建阳区),是宋人斗茶用的。日本人形容这个碗,都是用“碗中宇宙”这种词,说里面仿佛是深夜海边看到的星空,高深莫测。

兔毫盏是宋朝建窑最具代表的产品之一,汉族传统制瓷工艺中的珍品。在黑色釉中透露出均匀细密的筋脉,因形状犹如兔子身上的毫毛一样纤细柔长而得名,民间称“银兔毫”、“金兔毫”、“蓝兔毫”等。以其中的“银兔毫”最为名贵,日本京都国立博物馆收藏的一件建窑束口碗就是这样一件珍品用兔毫盏沏茶,兔毫花纹在茶水里交相辉映,令人爱不释手。

邢窑白釉玉璧足茶碗,唐代的茶碗,现藏于台北“故宫博物院”,白釉瓷器最早见于北齐,唐代邢窑白瓷成为北方的瓷窑代表,玉璧足碗始于唐代,以底足像玉璧而得名。

以上所述乃是我国古代茶器名品之物。纵观而论,喝茶乃是平常心,更多普通茶碗茶盏茶殴才是延续中国茶道之渊远流传。

喝茶乃是清心明志,不可因茶器之物扰了清心之茶。

油纸:古代也是这样叫,是加工纸的一种。 材料:用较韧的原纸,涂上桐油或其他干性油制成。 性能:具有耐折及防水。 用途:供制雨伞﹑糊窗户或作各种防水﹑防湿包装之用。 历史:古时已有油纸伞

非常好市面上高端的茶叶罐以锡罐为主,古时候的人喜欢用锡来净化水质使味道更加清甜,锡对人体无毒无害,性喜凉。一般来说金属都会有种金属味,而锡却没有。用锡制成的茶叶罐因为自身的材质,密封性相对其他来说更强,而且因为罐身比较厚实,罐颈高,温度恒定,保鲜的功能就更胜一筹。好茶叶需要好的茶叶罐来储存,尤其是娇嫩的绿茶,对保鲜的要求更高,若是用不好的茶叶罐,营养和味道都会流失,也容易变质,对于好茶,不得不说是个浪费,这也是爱茶之人所不能容忍的事情。

我国通常把茶叶按照加工工艺的不同分为六大基本茶类,外加再加工茶类与代用茶类,七个茶类的制作方法各有不同,详述如下:

绿茶是我国生产的主要茶类之一。历史悠久,产区广、产量多、品质好、销区稳,这是我国绿茶生产的主要特点。

绿茶制作过程虽因不同成品特色的制作要求不同各异,但主要过程是一致的。均分为杀青、揉捻和干燥三道工序。

根据杀青和烘干的方法不同,绿茶可分为炒青、蒸青、烘青、晒青四大类。其生产工艺流程如下:

A、炒青:鲜叶→炒锅(滚筒)杀青→揉捻(做形)→炒锅(滚筒)→干燥

B、烘青:鲜叶→杀青→揉捻→烘干(火炉或烧机)

C、蒸青:鲜叶→蒸汽杀青→揉捻→干燥

D、晒青:鲜叶→杀青→揉捻→晒干

1、杀青在几道主要的工序中,杀青是为彻底破坏细胞中酶的活性,制止多酚类化合物的酶促氧化,以便获得绿茶应有的色、香、味;二是散发青气、发展茶香;三是改变叶子内含成分的性质,促进绿茶品质的形成;四是蒸发一部分水分,使叶质变柔软,增加韧性,便于揉捻成形。

2、揉捻目的是为了卷紧茶条,缩小体积,为干燥成形打好基础,适当破坏叶组织,既要茶汁容易泡出,又要耐冲泡。

3、干燥干燥是决定绿茶品质的最后一关。“干燥”这个名词,在制茶过程中不能简单的认为仅是除去茶叶中的水分,而是在蒸发水分的同时,除了外形上有显著改变以外,叶内发生着复杂的热物理变化。

黄茶在古时候有两种,一是茶树品种的关系,芽叶发黄;二是制作中闷黄。现在称之为黄茶的主要根据有两点:首先由工序中心“闷黄”作用而定;其次是由“黄汤黄叶”的品质特征来源。凡具备上述两点,才称得上黄茶。

黄茶的制作技术要求,鲜叶嫩度和大小一致,制工精细,包装考究。品质特征除了共同点黄汤黄叶外,各种黄茶的造形和香味各有特点。

黄茶的特色工序是“闷黄”。指在鲜叶杀青将酶的活性充分破坏后,使叶片在湿热作用下,叶绿素破坏,多酚类化合物和其它内含物进行转化,及发生非酶促氧化反应,便芽叶呈现黄色。总体说来,黄茶的制作工艺主要包括杀青→揉捻→闷黄→复揉→烘干几道工序。从发酵程度上来说,黄茶属后发酵茶。

在黄茶制作过程中,叶绿素是不稳定的化合物,热化学作用会引起氧化、裂解、置换等而被破坏,使绿色减少,黄色更加显露出来,是黄茶呈现“黄汤黄叶”品质特征的主要原因。糖类和氨基酸的含量都发生显著变化,这些物质的转化对黄茶的香味起着重要作用。

黑茶是六大茶类之一,也是我国特有的一大茶类。生产历史悠久,产区广阔,销售量大,品种花色很多。成品茶现有天尖、贡尖、黑砖茶、花砖茶、特制茯砖茶、湖北青砖茶、云南紧茶等。黑茶是我国的主要边销茶,又称“边茶”。主销内蒙、西藏、新疆等少数民族地区。

黑茶的初制,分杀青、初揉、渥堆、复揉和干燥五道工序。其品质要求:外形条索卷折,色泽黄褐油润,忌暗褐;内质香味纯和,汤色橙黄,叶底黄褐,忌红叶。

渥堆是形成黑茶色、香、味的关键性工序,与红茶的“发酵”不同,而是堆大堆紧,渥堆时间长,并先通过杀青,在抑制酶促作用的基础上,进行渥堆,是黑茶特有的制造技术。

黑毛茶经分级整理后,便可压制成型,制成形状各异的成品黑茶。

白茶是福建省外销特种茶之一。台湾也有少量生产。白茶制法特异,不炒不揉。成茶满披银毫,呈白色,第一泡茶汤清淡如水,故称白茶。

近代白茶据载已有二百多年历史,1796年已有白茶生产。依鲜叶嫩度不同制成的成茶花色有白毫银针、白牡丹、贡眉和寿眉。纯用大白茶或水仙品种肥芽制成的称“银针”;以大白茶品种的一芽二叶初展嫩梢制成的称“白牡丹”;以菜茶嫩梢一芽二三叶制成的称“贡眉”;制银针时剥下的叶片制成的称“寿眉”。

白茶的制作工艺一般分为萎凋、干燥两个主要工序,成品外形身披白毫,汤色清淡泛黄,滋味甜绵纯爽,叶底微黄。从发酵程度上分,白茶属微发酵茶。

青茶主产我国的福建、台湾和广东。青茶的品种花色众多,皆以茶树品种命名。乌龙品种采制的称之为乌龙,水仙品种采制的称之为水仙,铁观音品种采制的称之为铁观音。同一茶树品种因生长地区不同质量大不一样,所以在青茶品种花色之前都冠以地区名称加以区别。如安溪铁观音,武夷水仙,广东凤凰单枞等。

为了方便对外贸易,除了最优和最差的品种外,其余的良种混合采制成一个花色品种,称为“色种”。

青茶总的制造过程是萎凋、做青、炒青、揉捻、烘干。其中做青是青茶的特有作业工序,是青茶品质特征形成的关键工序。可以说没有做青工序也就没有青茶的品质特征。

闽南青茶也是以茶树品种命名,铁观音品种采制的称铁观音,乌龙、水仙等品种采制的称乌龙、水仙。但是也有品种名称与产品名称不同的,如佛手品种采制的叫香椽,黄旦品种采制的叫黄金桂,还有许多混合品种采制的,制成的茶叶统称为“色种”。

闽南青茶中,铁观音品质最佳,为闽南青茶之冠,而乌龙品质最差,其他花色居中。铁观音品种属无性繁殖系,生长在福建安溪县范围内的品质最优,所以闽南青茶应以安溪铁观音为代表。

武夷山位于福建崇安县的西南,山上多岩石,茶树生长在山坑岩壑之间,采制的青茶称为“岩茶”。岩茶外形条索粗壮紧实,色泽沙绿密黄,鲜润光泽,泛“宝色”。不带嫩叶和粗老叶,茎梗干净。花果香郁高长,滋味浓醇甘爽,后味长具“岩韵”。汤色橙黄显金圈。叶底肥厚、柔软、透明、绿蒂黄底边镶红。

广东青茶主要产地是汕头地区,以潮安、饶平、陆丰为主产县,产量占全省70%以上。主要品种有:广东凤凰水仙、梅占、茗花、奇兰、黄旦、铁观音、乌龙以及福建水仙等20多个适制品种。其中凤凰单枞以香高味深耐泡著称,品质特佳,驰名中外。

凤凰水仙的品质特征是:外形条索卷曲紧结而肥壮,色泽清褐,汤色黄艳而显绿,滋味鲜爽浓郁甘醇,有天然花香,叶底青叶红镶边。耐冲泡,连泡十余次,仍有香气,甘味久远。

台湾除乌龙茶外,还有包种,变色程度比乌龙轻,其制法与乌龙相类似。另外台湾还有铁观音品种,仿安溪铁观音制法。在青茶类中,台湾乌龙茶变色程度最重,红色部分占全叶的56%,甚至达60~70%,包种为最轻,为13%,台湾铁观音居中,为30%左右。

台湾乌龙,白毫较多,呈铜褐色,汤色橙红,滋味浓醇,尤以馥郁的清香冠台湾各种茶类之上。因台湾气候温暖,一年可四季采摘,春茶因雨水过多,色泽、汤色皆不好,香气低,品质最劣。夏茶晴天多,品质最好,汤色鲜丽,香味浓烈,形状整齐,白毫多。秋茶品质次于夏茶,但香气较高。冬茶品质和春茶相似,香低,次于春茶。

红茶是我国生产和出口的主要茶类之一,素以香高、色艳、味浓驰名世界。我国红茶有小种红茶、工夫红茶、切细红茶和红砖茶等。

红茶的制作分萎调→揉捻→发酵→干燥四道基本工序。各地工夫红茶形质虽异,但其制法基本相同。鲜叶加工过程,是根据鲜叶内在的化学成分及其变化规律,人为地创造变化条件,促进红茶特有的色、香、味、形的形成。鲜叶加工是一个复杂的发展过程,多酚类化合物的酶促氧化对红茶色、香、味的形成起主导作用。

在红茶制作中,“发酵”工序是其品质特征形成的重要工序。目的在于促进内含物发生深刻变化。为形成红茶特有的色、香、味品质准备基质。红茶发酵的实质是以多酚类化合物深刻氧化为核心的化学变化过程。这一化学变化的结果,就是产生茶黄素、茶红素以及茶褐素等产物,从而形成了红茶“浓、强、烈”及“红汤红叶”的品质特征。

七、再加工茶(代表:花茶制法)

花茶种类繁多,一般以所用香花定名,主要有茉莉花茶、珠兰花茶、白兰花茶、玳玳花茶、桂花茶、玫瑰花茶等等。上述每种花茶又因所用茶类(原料)不同,有着各种不同的产品。如茉莉大方、玫瑰红茶、桂花乌龙、桂花龙井等等。

各种花茶的香味各具特色,但对于花茶的品质要求是基本一致的。高级花茶均要求香气鲜浓、持久纯正;滋味浓醇鲜爽;汤色清彻明亮;叶底嫩匀明亮。

花茶种类很多,窨制方法大同小异。兹以茉莉花茶为例,略述窨花技术。

窨制程序:茶坯→复火→白兰花打底→窨茉莉花→通花散热→收堆续窨→出花筛分→烘干。

(1)、茶坯处理主要为茶坯烘干和冷却。烘干的目的有二:一为茶坯干燥,增加吸香能力;二为烘后保持一定茶温,便于香花吐香。

(2)、鲜花处理采花时间宜迟不宜早,因为茉莉花习性是夜间开放,故在下午3点左右开采最宜,从而既保证了鲜花在夜间准时开放,又能保证了鲜花足够的成熟度。鲜花采摘后,要及时进行分级与“养花”。

(3)、花茶窨制茶坯摊置与鲜花养护工作完毕,便进入实质性操作阶段——窨制。

窨花拼和将茶坯与鲜花按一定的比例拼和,一般每一窨次每担茶坯下30~50斤鲜花为宜,但也有高档茶下80斤甚至更多的。拼和拌匀后一般以625px左右的堆高为宜,从而使茶堆在鲜花呼吸作用下逐步升温,完成鲜花吐香、茶坯吸香的过程。

通花散热由于鲜花呼吸作用,窨品堆温度会不断升高,但温度过高会使鲜花吐香停滞而产生“闷死”或“烧花”现象,故当窨品堆温度达到45OC左右时,要适时将窨品堆摊开,散发热量,这种方法叫“通花散热”,简称“通花”。正确掌握在窨品的“通花散热”,是提高花香味浓、鲜灵的重要环节。

收堆续窨通花散热后,当窨品温度下降到35~38OC时,为使茶叶继续吸收花香,再将摊开的窨品重新堆起来,这一过程叫做收堆续窨。

起花当鲜花的大部分香气被茶坯吸收,花瓣也趋于萎蔫时,要将花与茶坯进行及时的分离,以防花渣产生的气味污染茶坯。起花操作时间要尽量缩短,并对起花后的茶坯及时干燥。

复火干燥茶坯在吸收花香的同时,也吸收了大量水分,一般由原来的5%左右升至13~15%。此时的茶坯不仅含水量高,而且有一定的温度,极易氧化变质,因此要及时干燥。

以上过程,在窨花技术上称为“一窨”,如此反复则为二窨、三窨,一般花茶档次越高,窨次越多。

提花经过一至多次窨花的茶叶,最后用少量的鲜花(一般按8~10斤/担)再窨一次,此次窨花不经“通花”,当茶坯含水量达到成品要求时即行“起花”,且不用干燥而成成品。此谓提花。

提花的主要目的是增强花茶的表面香气,以提高花茶的鲜灵度。提花对花的要求非常高,必须选粒大饱满、花色洁白、质好的鲜花,水花不能用于提花。花茶的制作工艺中只需一次提花,有些高档茶甚至不提花而直接出成品。

代用茶:是指选用可食用植物的叶、花、果(实)、根茎等,采用类似茶叶的饮用方式(通过泡、煮等方式来饮用)的一类产品的俗称。代用茶分为叶类、花类、果类和根茎类以及多方配伍类等多种成品形态。

同于茶的饮用方式,一般由卫生部规定的食品分类中的“药食同源类”、“可用于保健品类”两类物品中的单种或多种物品组成,用这些植物的根、茎、叶或者果实制成的茶制品。单品初制多由烘干制作而成,然后以达到不同的保健目的而单方或多方配伍供人饮用。

陆羽精于茶道,以著世界第一部茶叶专著《茶经》而闻名于世,被后人称为&34;。也有称其“茶神”的。

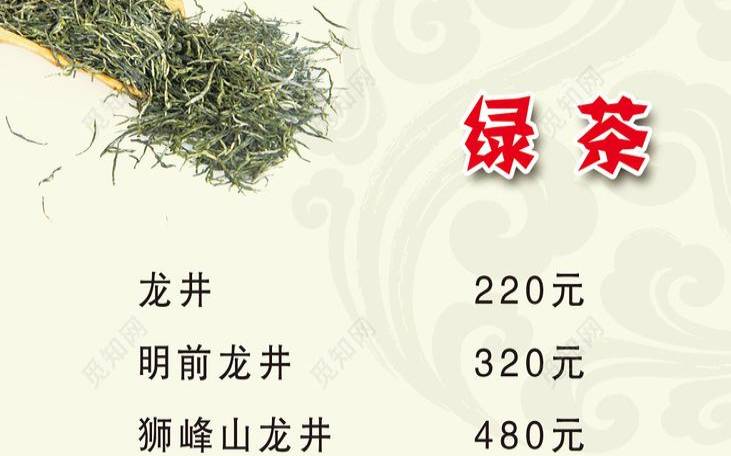

西湖龙井为历史名茶,因产于中国杭州西湖的龙井茶区而得名,享有“百茶之首”、“绿茶皇后”的美誉。西湖龙井距今已有1200多年的历史,明代列为上品,清顺治列为贡品。所以,只能是由杭州西湖龙井茶区生产、炒制出来的龙井,才能称得上是正宗的——西湖龙井茶,其中又以狮峰龙井品质最佳,属于特级龙井。只要是喝过狮峰龙井茶的朋友,你一定不会忘记那浓烈扑鼻、袅袅升起,令人心醉的兰花豆香!

不过提醒大家要注意,避免买到假的西湖龙井,请记住最关键一点:正宗的西湖龙井,虽然属于绿茶,但实际上干的西湖龙井茶叶是“绿中带黄”,不是纯粹的绿色,而其中的上品“狮峰龙井”更是呈现出天然的糙米色,如果见到浑身上下绿得发亮的所谓“龙井”,一定是假货!

洞庭碧螺春自古就是茶中珍品,属于绿茶,传说早在一千三百多年前的隋唐时期就已有盛名。洞庭碧螺春的产地是苏州太湖的洞庭山,千万要注意,不要像有些人一样,认为碧螺春是产自湖南的洞庭湖,那就闹大笑话了。碧螺春主要以外形美观、色彩鲜艳、气味香浓、味道鲜醇和汤色鲜明而闻名于世。由于碧螺春常年种植和生长在果树之间,所以碧螺春茶叶有特殊的花朵香味。只要品尝过碧螺春的人,一定会陶醉于碧螺春饮用过后的“清香幽雅,回味甘甜”!需要注意的是:碧螺春的品质在清明前和清明后有差别,一般来说,碧螺春“清明前的茶”最为珍贵,价格也最贵。

黄山毛峰的历史同样十分悠久,也是地地道道的历史名茶,属于绿茶,产自安徽的黄山,由清朝光绪年间谢裕泰茶庄所创制。由于用于制作黄山毛峰采摘的新茶叶上面有白毫披身,而且叶子的形状看起来比较尖,产地又是黄山,所以就形象地称之为“黄山毛峰”。黄山毛峰都是在每年的清明和谷雨前后采摘新叶进行手工炒制。

黄山毛峰冲泡后汤色看起来较为清淡,但是一点也不影响它的口感,除了香气如兰,没有苦味和怪味!据民间传说,黄山毛峰如果用纯粹的山泉水冲泡,还会出现“白莲”奇观,我看这只是个传说而已,因为我喝了无数次的黄山毛峰,从未见到过“白莲”的奇观出现过。黄山毛峰等级分为特级和一、二、三级,清明前制作的黄山毛峰才是特级好茶!

庐山云雾茶,也是一种历史名茶,古时候称之为“闻林茶”,由于庐山常年多雾,后来人们就称之为“庐山云雾”,非常优美而形象。庐山云雾茶早在汉朝就很有名气,而在宋朝庐山云雾茶还被列为“贡茶”,可见他的名气自古以来就久负盛名。

庐山云雾同样也是在清明节前的茶叶品质最佳,明前茶的价格也是最贵的。饮用庐山云雾茶之后,你一定会被它独特的口感所折服,绝不是单纯地品茶,而是人生一种莫大的享受。像是龙井而不是龙井,却有比龙井更加醇厚的清香,数次浸泡,仍不失幽香如兰、回味香绵;浓浓的水汽扑面拂过,留下缕缕豆花香,令人心旷神怡!

茶叶中,唯有六安瓜片这种茶叶的名字有点与众不同。六安不奇怪,谁都知道指的是安徽六安,而为何要称之为“瓜片”呢?这是因为六安瓜片这种茶叶制成以后的形状像“瓜子片”,所以称之为“六安瓜片”。六安瓜片也是属于绿茶,是中国十大名茶中唯一由单片的鲜叶制成的茶叶,其历史可以追溯到唐朝时期,只不过唐代称这种茶叶为“庐州六安茶”,在明朝的时候,才改称为“六安瓜片”,一直沿用至今。而在我国大清朝时期,六安瓜片是属于朝廷的贡茶。

可见,六安瓜片也是一款历史悠久的上品茶和极品茶,历史底蕴和文化底蕴都十分深厚。品尝过六安瓜片这种茶叶的人,一定会有如下体会:作为上品的六安瓜片,应该是头苦尾甜,整个过程是苦中带甜,还隐隐夹杂着烧板栗的幽香,饮过之后是一种清爽甜润的奇妙感觉!鉴别六安瓜片的真假,看是否“挂霜”是一个非常重要的标志,如果饮用起来苦味较重,同时汤色较黄,那么这种茶叶一定是假茶。

好了,今天为大家介绍了我国的五大名茶,而事实上在1959年的“中国名茶”评选会上一共是评选出了中国十大名茶,这也是中国茶叶近几十年来最权威的一次名茶评选。除了上面的五大名茶之外,还有君山银针、信阳毛尖、武夷岩茶、安溪铁观音、祁门红茶五大名茶。现在距离评选已经过去了整整62年,由于各种茶叶的工艺、种植技术、适应人群等诸多方面,都发生了很大的变化,人们对各种茶叶的排名可能会存在着较大的争议,这是很正常的现象。目前市面上有很多品质优良的茶叶,如今中国的茶叶市场进入一个百花齐放,百家争鸣的时代。

其实我国古代有很多传统的包装材料,从远古时代就陪伴着我们的祖先和祖先们享用的传统美食一路走来。照现代技术的发展趋势,看样子有些人是下定决心要将这些传统遗忘。但我们不得不承认,传统包装因为取之自然,其美观、健康、环保优势的确是现代包装所无法比拟的,而其中的文化积淀也是我们所不应该抛弃的。

早期包装多采用树叶、竹子、荷叶、芭蕉叶、葫芦、椰子、贝壳、动物皮、牛角等自然材料。后来,包装逐渐采用织物、陶瓷、金属、漆木器、玉石、纸等人工材料。原始社会晚期就有了最原始的包装了,例如,用竹筒、葫芦、椰子壳、彩陶等包装酒、醋、油等液态的商品,用竹子或草编织的篓、筐或用竹叶、荷叶等植物直接包装固体物品。中国传统包装的材料、装饰、技艺等工艺开始不断地发展。因生产力、科技、工艺、文化及时尚的不同,不同的时期产生了不同的包装风格。

清代箬竹叶普洱茶团五子包。外在的质朴之美和内在的保护之妙,相得益彰,这种充满乡土情趣的包装方法沿用至今。

最早的包装形式应该是树叶枝条、兽皮等,后来出现藤编竹编的篮筐包装形式。包装,顾名思义是包裹和盛装的功能用品。那时候人们还用贝壳装水,用芭蕉叶、荷叶、芦叶等植物素材包装食物。后来,竹子开始在食品包装上大展拳脚。各种由竹子编制而成的竹篓、竹筐、竹筒被广泛应用于日常生活中,竹子的香气和食物的香味交汇融合,让人垂涎欲滴。端午节的粽子、云南普洱茶的箬竹叶包装就是经典的民间包装方式。

编织工艺的起源很早,在半坡和庙第沟的陶器上都发现过印有编织的席纹。竹子在我国是最传统的制作生活用品的材料,用途非常广泛,在食品包装上,竹子也可以派上很大的用处。比如江苏有传统礼品油炸面筋,其包装用宽竹篾编成大网鱼形扁篓,网眼以下使面筋露出为宜,这样既透风又可以使礼品直接显露,篓内衬一大红方笺,装饰很是醒目。用竹筒来盛装五谷杂粮、茶叶等也是相当实用的,竹的香气也会和内容物的味道所融合,给食品添加别样的风味。植物包装的原材料可以说是多种多样的,柳枝、椰壳、芦苇叶、竹叶、葫芦、荷叶、秸秆、芭蕉叶等都可以作为包装用的材料。

甚至茅草往鱼鳃上一穿也能成为最轻便环保的方式。公元759年,杜甫为躲避战乱跑到成都居住,转年在朋友的帮助下盖了座茅草屋——即闻名遐迩的《茅屋为秋风所破歌》中的主角儿.在诗中,杜甫为自己,更为弱势群体呼吁住房问题.其实,根据《云仙杂记》的记载,当时他的生活还算好,每天"以七金买黄儿米半篮、细子鱼一串",伙食相当不错.在这里重点想说的是"细子鱼一串".杜甫去市场买鱼,不用篮子——嫌沉,不用塑料袋——没有,而是从自家茅屋上揪一根茅草,溜达着就去市场了,挑好鱼用茅草往鱼鳃上一穿,拎着便走,既轻便又环保.

新石器时代出现的陶器是人工包装材料的第一大发明,与天然材料相比,它不仅在耐用、防腐、防虫方面具有优势,而且在远距离运输、造型的多样性方面亦有长处。有趣的是,在中国,还发现了世界上最早的“食品罐头”——湖北包山出土的公元前316年的12个密封食物陶罐。在包装工艺上,陶罐采用了纱布、草饼、竹叶、稀泥等细致的多层密封包装技术。个别陶罐还加套一个带提手的编花竹篓,以便提携与运输,在最外面又蒙上一两层绢,然后用篾或丝带捆紧,并在束带上盖上封泥,封泥下插有标签牌写着内装食品名称。这种包装方法允许内装食品进行新陈代谢,可以保证长期不变质、不变色、不变味。

陶瓷和金属制品的包装属于硬质地的,它们的避光性能好,抗腐蚀、易封存,因此古人早就用它们作为商品的包装了。传统陶瓷制品主要用作食品饮料如油、酒、酱菜等的包装。比如,盛行于两宋的梅瓶就是一种古代著名的陶瓷包装。梅瓶小口、丰肩、器形优雅修长,多用来盛酒,是中国陶瓷史上最为优美的器形之一。它不仅造型优雅,设计也十分合理。梅瓶小口,且一般带盖便于密封,丰肩和修长的瓶体使容器有足够的容积。作为包装,它性能优良、价格低廉,且消费完瓶中的酒之后,瓶子本身在日常生活中仍具有长久的重复使用价值。

草绳包装的景德镇瓷碗。这样的包装既柔韧又紧凑,避免了搬运时的碰撞和存放中的破损

瓷器既是容器,也是包装。由于瓷器易碎.其运输包装十分讲究,北宋《萍洲可谈》中提出瓷器包装“大小相套,无少隙地”的包装原则。到了明代,瓷器包装更为先进和完善,明人沈德符《敝帚轩剩语》曾记载:在包装时“每一器内纳沙土及豆麦少许,叠数十个辄牢缚成片,置之湿地,频洒以水,久之豆麦生芽,缠绕胶固,试投牢硌之地,不损破者始以登车”。这说明瓷器包装不仅采用套装、垫衬、稻草绳子捆扎的方式,还采用了极巧妙的绿色生物包装方法,用豆类、草种、麦芽掺上泥土填在瓷器空隙中,不断浇水,让种子发芽生长,越生长就包裹得越结实牢固。是瓷器长途运输的最佳包装方式,充分利用自然包装材料,很好地保护瓷器,解决了瓷器长途运输难的问题。

清代织锦《威弧获鹿图》卷轴画套,长36厘米,直径6.5厘米,故宫博物院藏。画套是中国卷轴的典型包装形式,此画套为杏黄色的金线织锦,压黑色包边,画套上的白玉别子仿汉玉蝉形。

商周时期,专门从事商业的商贾开始出现。这个时期,青铜器工艺发达,除了酒肉等食物包装多采用青铜容器,此外还有织物作为包装让物品更精致。中国丝织提花技术起源久远。早在殷商时代中国已有丝织物。周代丝织物中出现织锦,花纹五色灿烂,技艺臻于成熟。汉代设有织室、锦署,专门织造织锦,供宫廷享用。

故宫珍藏的商代玉戈,由于年代久远,作为包装物的丝麻织物已紧紧地黏附在玉戈表面。

春秋战国时期,商业繁荣,一些商家为了吸引顾客,非常注意商品的包装,于是商品包装日趋华丽,甚至有了喧宾夺主的倾向。例如《韩非子》中曾记载了“买椟还珠”的故事:有一个楚国人想在郑国出售一颗珍贵的珍珠,他就用珍贵的香木为珍珠做了个匣子,并用香料熏香,配以珠玉、红宝石、翡翠等装饰,结果一个郑国人买下匣子却退还了珍珠。《韩非子·外储说左上》“买椟还珠”的故事以及“杜十娘怒沉百宝箱”的故事都说明包装的精美,当然也说明了包装器具与所包装物的价值品位是相符的,珠宝包装自然精美绝伦。百宝箱就可能是镶嵌螺钿的珍品包装物。漆盒精致、防虫、耐用,也是果品、糕点类的主要包装形式。漆盒包装中最精彩的部分,就是套装形式,如长沙马王堆出土的九子漆奁等。

在东汉蔡伦(?—121)改进造纸之前,秦汉时期已有绘有地图的古纸,西汉时期已使用粗质竹麻纸来包装青铜镜了。改进后的纸很快被应用于包装上,用以包裹各种日用物品、食品、医药等。此后历代,纸成为最普遍和最重要的包装材料。1964年,新疆阿斯塔那唐墓出土了用一小方白麻纸包裹的中医丸药“葳蕤丸”,包装纸上还写有“每空腹服十五丸,食后眠”的字样。宋代印刷术发明后,包装印刷技术也随之得到开发应用。造纸术与印刷术的结合,加之诗书画印等中国传统文化艺术的运用,使传统包装在造型和装潢方面呈现出浓郁的中国特色。

由于在汉代出现的纸至唐宋时期已普及应用,食物、茶叶及中草药的包装材料自然也少不了纸包装,其中茶叶的包装纸就被称为“茶衫子”。宋代火药发明后,纸就成为火药的最佳包装材料,至今的鞭炮仍可佐证。而糖果蜜饯“皆用梅红匣盛贮”,与后来的点心匣子无两样,并贴有商号的红纸仿单。

印刷术的发明促进了包装印刷技术的发展。造纸术与印刷术的结合,再加上诗书画印等传统文化艺术的运用,使包装在造型和装潢方面呈现出浓郁的中国特色。例如我国民间常见的“八角包”,是将那种微黄粗糙的纸用于包装各种上产、药材、糕点,既便于识别商品又有吉祥的寓意。我们穿越到清朝末年。鸦片战争以后,彩色印刷术传入中国,各种彩色商标、包装箱盒的印制给商品增添了色彩,提高了商品的知名度和销售量。

现在人们已经领悟到生态农产品会给我们的健康带来的好处,如果这些以古法生产的食品能够尽量用传统的材料包装,那一定会更吸引期待回归自然的消费者们。民间传统的包装凝聚着祖先们的聪明和智慧,被现代的各种塑料包装垃圾包围的我们,是不是可以从中得到一点启示呢?

常绿灌木,叶长椭圆形,有锯齿,经加工制为饮料,就是茶叶;秋末开花,白色;种子可榨油;木质致密,供雕刻用:~树。~农。

特指“茶叶”:绿~。红~。花~。沱~。龙井~。乌龙~。

用茶叶沏成的饮料:~水。~饭。~点(茶水、点心)。~话会。~博士(善于烹茶的人,亦指卖茶的人或茶馆侍者)。~余饭后。

泛指某些饮料:~汤。面~。果~。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1919100645@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

下一篇

返回列表