普洱茶砖长白毛(普洱茶砖有收藏价值吗)

- 茶文化

- 用户投稿

- 2025-04-15 19:10:09

普洱砖茶里面有羽毛,这是什么原因呢?其实这是因为普洱砖茶的制作工艺不同,所以才会出现这样的情况。那么普洱砖茶里面的羽毛究竟是什么呢?下面我们就就一起来看一下吧。首先我们要知道普洱砖茶是怎么制作出来的,其实就是用云南大叶种晒青毛茶为原料,经过渥堆发酵而成的。而且这种茶叶在在加工过程中不添加任何化学成分,所以喝起来非常健康。不过普洱砖茶的价格比较昂贵,一般人还是不要轻易尝试。

前几日,以前的大学辅导员见我在班级群里发布卖茶信息,便在群里到处要我电话。说,她原本也是要买茶的,见了我在做这个行当,刚好歪打正着。

我便从政务区“跋山涉水”的跑到了磨店,把两种式样的茶包了一点送过去。对她说,能买当然是好事,不能买也不要紧。生怕因为我茶叶档次不够,入不了学校各位老师的口。让她难堪。

后来老师们试茶的时候,我便找了个借口悻悻地退了出来。若要当面抵上,他们觉得茶叶好也就罢了,如果不好?真不知那是一种怎样的尴尬场景。

霍山的茶是属于黄茶系列中的大黄茶,与之相对应的还有一种小黄茶。在古时做霍山黄芽,都有一道闷黄工序,类似于现在祁门红茶的发酵。因为“闷黄”还要上锅蒸,手续太过繁琐,后人就把这道“闷黄”省略了。现在的霍山黄芽也就差不多成了“绿茶”系列。和绿茶所不同的是,因为产地的气候和土壤原因,霍山茶泡出来汤色是呈鹅黄色的。不比绿茶汤色那么绿。

我家做茶,从我记事的时候就开始了。那时是用个大铁锅炒。每年开春转暖,到穿衣脱单的时候,一到礼拜天,我妈就连哄带骗的把我带上山。她扛着竹钉耙,翻山越岭地扒松针,我在她后面,拽着个装化肥的尼龙口袋,就像个跟班小弟,她扒好一堆,我往口袋里塞一堆。什么时候口袋扒满了,她还用脚踩实了,再往里面装一把。结束后,她在前面挑着担,我在后面扛着耙。

松针戳手,有时满手戳的都是红点点。上山又累,活干慢了还拿“别人家孩子”来比我:“你看他家英时,天不亮就起来扫地,一天煮一锅猪食;你看他家旭旭,去年冬那一堆柴都是他一个人砍的……”这种“激将”刚开始还是挺管用的,男子汉的自尊心一下被“唤”起后,干起活来特别卖力。就希望活干完了表扬我一句。时间长了,我也皮了。无论你再拿谁和我比,就是不跟你一道再上山了。凡事找我,皆拿“作业没做完”来推。

有次,她半认真的跟我说,“我上次进山,在蔡大个子家的山上看见一大片兰草花,香的都熏人”,那次上山扒松针是我主动要求去的;还有次,在刚吃完中午饭的时候,她看似有意感觉又像无意地说,“我上次打猪草,在成刚家屋后的竹园里,看见好大一树的三月溜溜(一种味酸核大的野果),红彤彤的,都熟透了……”这次我又是主动要求去的……

再精明的手段,用三次就显得假了。前两次随她去,我结果既没找到兰草花,也没摘到三月溜溜。我已下定决心:任她说的天花乱坠,再也不上当。

如果这些都不管用,那她就用上了“一招鲜”——直接和我谈条件:“跟我上山,回来给你5毛钱买豆沙冰棒”。

那时的五毛钱出场费,我觉得还是对得起我的身价的。

以前我家后面的大山上,松树多的很。每年冬春换季后,松针都落了厚厚的一地。农村人在点灶的时候,最喜欢用松针引火。到了茶季,松针是最好的炒茶柴禾。因为它起火快,瞬间就烧着了。降温也快,半分钟不到,一大把松针就烧完了。

炒茶对火候的把握很重要。嫩茶,灶火不能太大;老茶,灶火不能太小。否则一个炒糊了,一个炒红了。

炭,还是比较金贵的,只有在烘茶的时候,才舍得用。一个冬天的取暖,再加上春季烘茶的用炭,才50斤。哪像现在,无论是杀青、翻炒,还是烘干、拉火,从头到尾都是用炭。一个茶季下来,要用掉好几百斤。

每年的采茶季,差不多都是在清明前四五天就开始了。刚开始是雀舌、黄芽,到后来就是小绿茶,最后就是紫茶(也称大黄茶)了。这样的采摘,一直要持续到夏至前后。

霍山的春茶,一般也就是前几个月的值钱,像雀舌和黄芽。一方面因为茶小难采,另一方面也是因为茶香、汤色嫩。如果没有采茶经验的人,刚开始采雀舌,小小的嫩芽在手心里,根本攥不住。雀舌顾名思义,茶叶只有麻雀舌头那么大。前面刚用指甲从茶树上采下来,后面就从小拇指与手心的间隙漏掉了。

小时,家里为了让我们帮忙采茶,且调动积极性,就定下行情:每采一斤小茶,奖励1块钱。但再高的奖励,也比不上孩子的惰性。成天的在茶山上低着头站着,手还不停地忙活,是很累人的。有条件的会带着一个便携式的收音机,挂在茶树上,听听新闻、戏曲什么的。条件不好的,就隔着山坳,两个人扯着嗓子聊着家长里短。

我妈就属于后一种。她能从在做姑娘的时候多么矜持,聊到生了我之后,是如何和我爸白手起家盖瓦房。中间还有若干插曲。譬如,第一次见我爸的时候是什么样子啦、我爸家是多么穷,顿顿都吃南瓜稀饭啦、她们家以前是个地主,大舅家还藏有多少银元啦、她小的时候有个明晃晃的银项圈了,后来在“吃食堂”的时候被外婆以十几块钱卖掉啦、我的太姥爷以前有把镶金镀银的金丝大刀啦,等等。

我妈绝对是个热情的话唠,你和她待上一天、半天的,基本上就能从她口中了解我们家所有的人和事。有时她也会和我说些和茶事有关的凄美小故事。

话说,Longlongago,在皖西的某个山上,住着一户茶农。家里有两个男孩,大点的男孩母亲在生他的时候,大出血,死了。父亲后来续弦,再添一子。后母处处为难前妻儿子。有次她给两人一人一升芝麻,命其进山耕种,但必须要等到芝麻破土发芽了才能回返。不同的是,她给前妻儿子的芝麻是炒熟的,给自己儿子的芝麻是生的。

进山的途中,小男孩问大男孩,“哥哥,你的芝麻怎么这么香,我要和你换。”,大男孩在不知情的情况下,就互换了芝麻。结果就很明显了。大男孩回来后,后母问,你弟了?他说,弟弟的芝麻还未发芽。细问之下,才知道两人互换了芝麻。

雀舌下市之后,就是黄芽了。

以前家里做黄芽都是半成品,等到第二天清晨带到早市上卖给茶叶贩或各个茶庄。不做成干茶,是因为农户自己没有销路,茶叶烘干后,没有冷藏设备保存,时间一长,茶叶氧化变黑。

到了黄芽上市的时候,茶农也迎来了一年茶叶最贵的时节。这时,林间有种羽毛特别艳丽的鸟,嘴角处有点两道鲜红的血丝,到处叫着“茶贵了、茶贵了”。这种鸟据说是以前的一个叫“杨贵了”的茶贩老婆死后投胎的。

相传在唐宋年间,霍山黄芽一度作为宫廷御用茶,年年专供皇室。期间有位叫杨贵了的茶商,新婚之后,便匆匆告别爱妻外出收茶。但这一去就再也没能回来。

她的妻子年年开春,在黄芽上市的时候,就站在村口往丈夫离开的方向远眺,但望穿秋水,也不见杨贵了的归来。朝思暮想,最终精诚所至,化作一只美丽的鸟,翻飞在林间枝头。一到茶季,就到处叫着找寻“杨贵了、杨贵了”。霍山人就把这种鸟叫做杨贵了,后来听成了谐音,叫成了“茶贵了”。每年黄芽上市,杨贵了都在苦苦寻觅心爱的人,以致嘴角都咽出了血丝。

在霍山黄芽名气刚起来的那几年,最赚钱的应该就是茶贩和茶庄了。每到茶季的清晨,天才刚蒙蒙亮,三五成群的农妇就骑着自行车叮叮当当往茶市上赶早。有时她们回来时,家人大多都还在睡觉。卖茶也要赶早的,刚开始价格可能会高些,到了后来,茶贩或茶庄收足了,就开始压价。

到了谷雨以后,黄芽基本就下市了。这时要开始了小绿茶的采摘。小绿茶在霍山有个很雅的名字,叫“小岘春”。现在炒小岘春都很随意了,基本上都是用滚筒烘炒,然后用炭火烘干。炒出来的茶叶就像疯女人乱糟糟的头发,一抓一大把。虽然味道尚可,但卖相实在太差。

后来有段时间,好像是县里的茶农协会到了外地去考察,回来之后传授给大家一种新的做法。在炒小岘春的时候,为了保持茶形服帖笔直,每在锅里翻炒一次,就用铁扫帚做的小把子在茶叶上拍打一下。一时间,家家户户一到晚饭后炒茶的时间,铁锅都拍的咚咚响。

像这样炒茶,在没有停电的情况下还好。一旦停电,各种故事都出来了。不是铁扫帚把汤盆拍到锅里了,就是茶叶被拍成碎末了。还有直接把煤油灯打到锅里的。这种茶叶烘起来也实在费事的很。必须用两片呈弧形的铁丝网,用竹篾裱起来,把茶叶夹在中间,每次只能烘一小把。其形式就像现在路边大排档上的烤鱼,上面烤一会,再翻身,下面烤一会。

做茶功夫如此繁琐,但市场不认可,价格也上不去。后来这种“手艺”就自身自灭了。

所谓的紫茶,也就是大叶片了。因为前期刚冒头的茶针都被采摘殆尽,后期茶树基本已无茶头可出,长得都是从茶树上发出的新叶或是前期采摘的茶桩上冒出的肥硕枝干。这种新叶就叫大黄茶。

采摘大黄茶的时候,就该是快到夏天了。这时“老茶翻枯”也叫起来了。

这种鸟长着银灰色羽毛,扑着翅膀,飞过山林,飞过田垄、栖在茶园的枝头上,扯着嗓子不停地叫:“老茶翻枯、老茶翻枯”。

因为霍山方言发音有点咬字,其实后面一个字其实是“棵”,霍山人的发音是“枯”。“翻棵”,也就是把茶树再翻看翻看,找找第二遍发芽的嫩茶还有没有。每当这种鸟叫遍山林的时候,也就意味着一个茶季要结束了。

大黄茶就直接卖给当地的茶厂,刚开始是五六毛钱一斤,后来只能买到2毛多钱一斤。家里茶地多的人家,一天能采好几百斤。尤其是快到夏至的时候,茶叶猛长,几天不采就长成了茶树。我见过最疯狂的人家采大黄茶,整个茶园上的茶叶,长得有筷子那么长,远望去郁郁葱葱的一片。家里四口人,全部带着钩镰刀上阵,就像割草一样。

大黄茶全面上市,卖茶也是一道风景。

放学回家第一件事,放下书包,扛着成麻袋的茶叶就往茶厂跑。老远的就会看见一大溜排队等着给茶叶过磅的人,每个人身前身后都放着少则两麻袋,多则五六麻袋的茶叶。每过两分钟,队伍就会向前蠕动一下,排队的人跟着就把紧贴着腿的麻袋往前踢一踢。

如果运气好的话,基本上40分钟就可让茶叶脱手。茶厂里的滚筒式烘茶机非常大,有三米多长,一米宽,里面能装好几个人。成筐的茶叶倒进去,在铁滚筒里这么一过,出来就都蔫了。再上揉茶机上去揉。那揉茶机在搓揉茶叶的时候,就像去给头发干洗时,理发师在你头上揉的那种手势和感觉。

茶厂当场是不给现金的,先开一张单据,写明茶叶的斤数,单价,总价。等到茶季过完后,再到茶厂去换钱。在上世纪九十年代的时候,农村还要交农业税,这种茶厂开出的单据,等到村里来收税的时候,是可直接抵税收的,也可抵电费。甚至还可以到村里的小店去买盐和洗衣粉等。

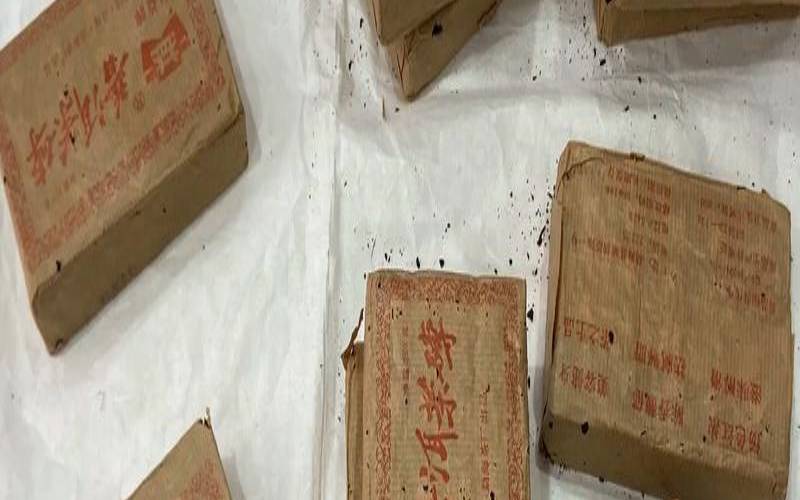

我曾一度很好奇茶厂的这些成吨的大黄茶往哪里销?听说是卖到外地做成茶砖。

辛苦的茶农忙了一季,最终喝的就是这些大黄茶。前面提到的雀舌和黄芽太贵,根本舍不得留着家用。家里没茶喝的时候,就拿刚采摘的大黄茶到茶厂去,按一定的比例折换干茶。夏天的时候,早晨做饭,都是先烧一锅开水,抓一把大黄茶,往茶壶里一丢,浇上一葫芦瓢开水,盖上盖子当茶卤。

这种茶特别下汁,味道特别苦,泡出来的茶都是暗红色。尤其是夏天的时候,喝起来特别痛快。在外疯的满头是汗的回到家,端起桌上的茶壶,嘴对嘴地咕噜一气,那叫一个解渴。喝饱了以后,就开始糟蹋。嘴里包上一嘴茶汁,对着电风扇,一喷,一道绚丽的小彩虹啊!

去年,我妈特地从家里带了一袋大黄茶来合肥,但无论我再怎么泡,都喝不出当年那个感觉了。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1919100645@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

下一篇

返回列表