茶叶在古代的重要性(古代的茶有哪些)

- 茶百科

- 用户投稿

- 2025-05-13 19:10:36

但是也有人能够找到证据指出,饮茶的习惯不仅仅是中国人发明的,在世界上的其他一些地方也是饮茶的发明地,例如印度、非洲等。1823年,一个英国侵略军的少校在印度发现了野生的大茶树,从而有人开始认定茶的发源地在印度,至少是也在印度。中国当然也有野生大茶树的记载,都集中在西南地区,记载中也包含了甘肃、湖南的个别地区。茶树是一种很古老的双子叶植物,与人们的生活密切相关。在国内,也有关于茶树的最早原产地的争论,有好几种说法。今人不少人认定在云南,有一学者在认真研究考证以后断言,云南的西双版纳是茶树的原产地。人工栽培茶树的最早文字记载始于西汉的蒙山茶。这在《四川通志》中有载。其实到底在哪里现在对我们饮茶者来说并不重要。也许具有文化意义。我们可以先来看看学术界的一些说法:饮茶的发源时间1.神农时期:唐·陆羽《茶经》:“茶之为饮,发乎神农氏。”在中国的文化发展史上,往往是把一切与农业、与植物相关的事物起源最终都归结于神农氏。归到这里以后就再也不能向上推了。也正因为如此,神农才成为农之神。2.西周时期:晋·常璩《华阳国志·巴志》:“周武王伐纣,实得巴蜀之师,...茶蜜...皆纳贡之。”这一记载表明在周朝的武王伐纣时,巴国就已经以茶与其他珍贵产品纳贡与周武王了。《华阳国志》中还记载,那时并且就有了人工栽培的茶园了。3.秦汉时期:西汉。王褒《僮约》:“烹荼尽具”,“武阳买荼”,经考该荼即今茶。近年长沙马王堆西汉墓中,发现陪葬清册中有"一笥"和“一笥"竹简文和木刻文,经查证""即"槚"的异体字,说明当时湖南饮茶颇广。我们现在还饮用着与很古老的祖先如姜太公之流相同的饮料,确实是很使人心潮澎湃的事情。能够给我们很多的遐想。饮茶发源的地点对这一点的探求往往集中在茶树的发源地的研究上来。关于茶树的发源地,有这么几种说法:1.西南说:“我国西南部是茶树的原产地和茶叶发源地。”这一说法所指的范围很大,所以正确性就较高了。2.四川说:清·顾炎武《日知录》:“自秦人取蜀以后,始有茗饮之事。”言下之意,秦人入蜀前,今四川一带已知饮茶。其实四川就在西南,四川说成立,那么西南说就成立了。四川说要比西南说“精密”一些,但是正确的风险性会大些。3.云南说:认为云南的西双版纳一代是茶树的发源地,这一带是植物的王国,有原生的茶树种类存在完全是可能的,但是这一说法具有“人文”方面的风险,因为茶树是可以原生的,而茶则是活化劳动的成果。4.川东鄂西说:陆羽《茶经》:“其巴山峡川,有两人合抱者。”巴山峡川即今川东鄂西。该地有如此出众的茶树,是否就有人将其利用成为了茶叶,没有见到证据。5.江浙说:最近有人提出始于以河姆渡文化为代表的古越族文化。江浙一带目前是我国茶叶行业最为发达的地区,历史若能够在此生根,倒是很有意义的话题。其实我认为在远古时期肯定不只一个地方有自然起源的茶树存在。有茶树的地方也不一定就能够发展出饮茶的习俗来。前面说到茶是神农发明的,那么它在哪一带活动?如果我们求得“茶树原生地”与“神农活动地”的交集,也许就有答案了,至少是缩小了答案的“值域”。发明饮茶的方式祭品说:这一说法认为茶与一些其他的植物最早是做为祭品用的,后来有人偿食之发现食而无害,便“由祭品,而菜食,而药用”,最终成为饮料。药物说:这一说法认为茶“最初是作为药用进入人类社会的。”《神农百草经》中写到:“神农尝百草,日遇七十二毒,得茶而解之”。食物说:“古者民茹草饮水”,“民以食为天”,食在先符合人类社会的进化规律。同步说:“最初利用茶的方式方法,可能是作为口嚼的食料,也可能作为烤煮的食物,同时也逐渐为药料饮用。”这几种方式的比较和积累最终就发展成为“饮茶”是最好的方式。以上这几种说法中最无用的就是第四种,它把前面的三种说法加在一起,就成为了自己“万无一失”的解释了。也许这种解释就是最恰当的了。现在我们可以论证茶在中国被很早就有认识和利用,也很早就有茶树的种植和茶叶的采制。但是也可以考证,茶在社会中各阶层被广泛普及品饮,大致还是在唐代陆羽的《茶经》传世以后。所以宋代有诗云“自从陆羽生人间,人间相学事春茶”。也就是说,茶发明以后,有一千年以上的时间并不为大众所熟知。《茶经》中陆羽列举了我国古代识茶的人物,如神农、周公旦和晏婴等,表明了我国是最早发现,利用茶叶的国家,他引《神农食经》说:“茶茗久服,令人有力悦志,”他引《尔雅》说:“槚,苦茶;”他引《晏子春秋》说:“婴相齐景公时,食脱粟之饭,灸三戈、五卵、茗菜而已。”由此可见,我国先秦茶事已始。有的学者认为陆羽引用著作,都成书于汉代,况且中华民族发源于黄河中下游,我国西北古代气候虽较温润,但历来不产茶,那么神农氏怎能“尝百草,日遇七十二毒,得茶而解之。”他们认为我国的茶事较迟,以致外国人趁机制遣中国茶叶来自印度的说法,后来事实证明印度古代无茶。早在秦汉以前,我国四川一带已盛行饮茶。西汉时,茶是四川的特产,曾通过进贡传到京城长安,原来我国古代四川东鄂西就是茶树的发祥地,而这里正是三皇五帝最早生息之地。神农氏是“三苗”、“九黎”部族之首领。在《史记·吴起传》与《说苑》等古籍中有“三苗氏,衡山在其南,歧山其北,左洞庭之坡,右彭蠡之川”的记载,这说明神农氏的部族发源在四川东部和湖北西部山区,这正是今日大神农架的地域。在这样一个植被茂盛,至今还盛产茶叶的环境里,神农尝百草完全是可能的。后来这些部族不断北移或东徙,西北才成为华夏政治中心。到舜帝禅让王位于大禹,氏族社会的政治中心已移到河南登封一带,前几年己在该处王城岗发掘出夏代遗址遗物,大禹接位,并非一帆风顺,当初在江浙沿海治水,疏流入海,导苕溪、余不溪、入太湖,克服了洪水之患。后又战败防风氏,逐渐北上。舜帝得知大禹治水有功,就让位于他。而“三苗”后裔不服,所以,《史记五帝本纪》有“三苗在江淮,荆州数为乱”的记载。大禹治水在江南,史书也有根据:秦始皇统一中国后,曾“上会稽、祭大禹”,司马迁20岁时,也“登会稽,探禹穴。”所以今日浙江绍兴留有大禹遗迹。夏禹原让位于“百虫将军”伯益,但为儿子夏启夺权,启有太康、仲康和少康三子,不断发生王位之争,到禹的第六代孙夏杼时政局统一,国力强盛,他曾率部南下寻根,至浙西、驻骅金斗山东南延峦妙峰一带,故这一带山称之为杼山。当时在山南至今尚留有避它城夏王村等遗迹。夏杼之后八代而衰,履癸(桀)为契灭,契建立先商世代。从现存的历史资料也不难看出,氏族社会“三苗氏”生息之地,产茶历代不衰,如南北朝时,《刘琨购茶书》中提到安州(今湖北安陆);《桐君录》中提到酉阳(今湖北黄风东)、巴东(四川奉节);《荆州土地记》中提到武陵(湖南常德)。都盛产茶叶。唐代的史料中提到湖北江陵、南漳、四川彭景、安景、邛崃等地盛产茶。陆羽《茶经》中提茶叶品质不详的十一州中就有鄂州即今湖北武昌。由此可见,《神农本草经》记载:“神农尝百草,日遇七十二毒,得茶而解之”的事应发生我国中原。即使从《王褒僮约》所记载的饮茶、卖茶的事实看来,我国汉代以前,川东鄂西地区生产和利用茶叶的事业已相当发达。人们不难设想从采野茶到人工栽培茶树,从自给自用到“产、供、销”的过程,需要多长年代。所以说我国祖先发现利用栽培茶叶的历史是悠久的

2.中国古代茶文化的特点和作用

中国是茶的故乡,制茶、饮茶已有几千年历史,名品荟萃,主要品种有绿茶、红茶、乌龙茶、花茶、白茶、黄茶。茶有健身、治疾之药物疗效,又富欣赏情趣,可陶冶情操。品茶、待客是中国个人高雅的娱乐和社交活动,坐茶馆、茶话会则是中国人社会性群体茶艺活动。中国茶艺在世界享有盛誉,在唐代就传入日本,形成日本茶道。

饮茶始于中国。茶叶冲以煮沸的清水,顺乎自然,清饮雅尝,寻求茶的固有之味,重在意境,这是茶的中式品茶的特点。同样质量的茶叶,如用水不同、茶具不同或冲泡技术不一,泡出的茶汤会有不同的效果。我国自古以来就十分讲究茶的冲泡,积累了丰富的经验。泡好茶,要了解各类茶叶的特点,掌握科学的冲泡技术,使茶叶的固有品质能充分地表现出来。

现代社会依靠高科技和信息,创造更多的社会财富,物质财富将越来越多,生活也将更加富裕。东亚一些国家在推行工业化过程中,在吸收西方的优秀科技和工艺技术的同时,西方颓废的文化价值观、风俗习惯也侵蚀到社会,随之产生道德危机、拜金主义和极端个人主义等倾向。社会发展的经验表明,现代化不是唯一目标,现代化社会需要与之相适应的精神文明,需要发掘优秀传统文化的精神资源。茶文化所具有的历史性,时代性的文化因素及合理因素,在现代社会中已经和正在发挥其自身的积极作用。茶文化是高雅文化,社会名流和知名人士乐意参加。茶文化也是大众文化,民众广为参与。茶文化覆盖全民,影响到整个社会。

茶文化对现代社会的作用主要有五个方面:

一是茶文化以德为中心,重视人的群体价值,倡导无私奉献,反对见利忘义和唯利是图。主张义重于利,注重协调人与人之间的相互关系,提倡对人尊敬,重视修生养德,有利于人的心态平衡,解决现代人的精神困惑,提高人的文化素质;

二是茶文化是应付人生挑战的益友。在激烈的社会竞争,市场竞争下,紧张的工作、应酬、复杂的人际关系,以及各类依附在人们身上的压力不轻。参与茶文化,可以使精神和身心放松一番,以应付人生的挑战,香港茶楼的这个作用十分显著;

三是有利于社区文明建设。经济上去了,但文化不能落后,社会风气不能污浊,道德不能沦丧和丑恶。改革开放后茶文化的传播表明,茶文化是有改变社会不正当消费活动、创建精神文明、促进社会进步的作用;

四是对提高人们生活质量,丰富文化生活的作用明显。茶文化具有知识性、趣味性和康乐性,品尝名茶、茶具、茶点,观看茶俗茶艺,都给人一种美的享受;

五是促进开放,推进国际文化交流。上海市闸北区连续四届举办国际茶文化节,扩大了闸北区对内对外的知名度,闸北区四套班子一致决定茶文化节要一直办下去,并投资在闸北公园兴建茶文化景点,以期建成茶文化大观园。

国际茶文化的频繁交流,使茶文化跨越国界,广交天下成为人类文明的共同精神财富。

茶在古代的别称有茗、槚、荈、元茶、仙芽、云华、嘉草、甘露、不夜侯、涤烦子、余甘氏、苦口师等,在东汉时用茗来表示茶,为茶的雅称;晋代称茶为不夜侯,为茶的雅号;唐代称茶为涤烦子,当时人们认为茶能消除烦恼;宋代把余甘氏当做茶的雅称。

茶在古代一般是达官贵人喝的,根据饮用场景不同,诞生了不同的别称,这些别称也是茶文化的重要标志。

泡过的茶叶晒干了能做花肥。冲泡过的茶叶仍有无机盐、碳水化合物等养分,放在花盆里,能帮助花草发育与繁殖。泡过的茶叶的利用价值:

1.煮茶叶蛋。泡过的茶叶虽然喝起来味淡,但用来煮茶叶蛋却绰绰有余。最好用泡过的红茶来煮,因为普通的红茶价格便宜,且煮出来的茶叶蛋色泽红润,味道香美。煮茶叶蛋要先将蛋煮熟,将蛋壳轻轻敲碎,然后再将茶叶放入水中继续煮,以使茶叶更好地入味。

2.制作茶叶枕。用过的茶叶不要废弃,摊在地上晒干,积累下来可以用作枕芯。因茶性属凉,故茶叶枕可以清神醒脑,增进人的思维能力,对人体有益。

3.驱蚊。将用过的茶叶晒干,在夏季的黄昏点燃,可以驱除蚊虫,且驱蚊效果和蚊香不相上下。值得称赞的是,以茶叶驱蚊对人体绝对无害。

4.做花肥。冲泡过的茶叶仍有无机盐、碳水化合物等养分,放在花盆里,能帮助花草发育与繁殖。

5.杀菌治脚气。茶叶里的单宁酸具有杀菌作用,尤其对致脚气的丝状菌特别有效。所以,患脚气的人每晚可将茶叶煮成浓汁来洗脚,日久脚气便会不治而愈。不过煮茶洗脚要持之以恒,短时间内不会有显著的效果。而且最好用绿茶,经过发酵的红茶,单宁酸的含量就少得多。

6.消除口臭。茶叶有强烈的收敛作用,常用浓茶漱口可消除口臭。

7.护发。茶水可以去垢涤腻,所以洗过头发之后再用茶水洗涤,可以使头发乌黑柔软,富有光泽。而且茶水不含化学剂,不会损伤头发。

8.洗涤丝质衣物。丝质衣服最怕化学清洁剂,如果将泡过的茶叶用来煮水洗涤丝质的衣服,便能保持衣物原来的色泽而光亮如新。洗尼龙纤维的衣服,也有同样的效果。

中国茶文化是中国制茶、饮茶的文化。中国是茶的故乡,中国人发现并利用茶,据说始于神农时代,少说也有4700多年了。直到现在,汉族还有民以茶代礼的风俗。潮州工夫茶作为中国茶文化的古典流派,集中了中国茶道文化的精粹,作为中国茶道的代表入选国家级非物质文化遗产。日本的煎茶道、中国台湾地区的泡茶道都来源于中国广东潮州的工夫茶。

作为开门七件事(柴米油盐酱醋茶)之一,饮茶在古代中国是非常普遍的。中华茶文化源远流长,博大精深,不但包含物质文化层面,还包含深厚的精神文明层次。唐代茶圣陆羽的茶经在历史上吹响了中华茶文化的号角。从此茶的精神渗透了宫廷和社会,深入中国的诗词、绘画、书法、宗教、医学。好几千年来中国不但积累了大量关于茶叶种植、生产的物质文化、更积累了丰富的有关茶的精神文化,这就是中国特有的茶文化,属于文化学范畴。

茶文化特性1.历史性茶文化的形成和发展历史非常悠久。武王伐纣之时,茶叶已作为贡品。原始公社后期,茶叶成为货物交换的物品。战国时期,茶叶已有一定的规模。先秦《诗经》总集有茶的记载。汉朝,

茶文化的形成和发展历史非常悠久。武王伐纣之时,茶叶已作为贡品。原始公社后期,茶叶成为货物交换的物品。战国时期,茶叶已有一定的规模。先秦《诗经》总集有茶的记载。汉朝,茶叶成为佛教“坐禅”的专用滋补品。魏晋南北朝,已有饮茶之风。隋朝,全民普遍饮茶。唐代,茶业昌盛,茶叶成为“人家不可一日无”,出现茶馆、茶宴、茶会,提倡客来敬茶。宋朝,流行斗茶、贡茶和赐茶。清朝,曲艺进入茶馆,茶叶对外贸易发展。茶文化是伴随商品经济的出现和城市文化的形成而孕育诞生的。历史上的茶文化注重文化意识形态,以雅为主,着重于表现诗词书画、品茗歌舞。茶文化在形成和发展中,融合了儒家思想、道家和释家的哲学色彩,并演变为各民族的礼俗,成为优秀传统文化的组成部分和独具特色的一种文化模式。

物质文明和精神文明建设的发展,给茶文化注入了新的内涵和活力,在这一新时期,茶文化内涵及表现形式正在不断扩大、延伸、创新和发展。新时期茶文化融进现代科学技术、现代新闻媒体和市场经济精髓,使茶文化价值功能更加显著,对现代化社会的作用进一步增强。茶的价值使茶文化核心的意识进一步确立,国际交往日益频繁。新时期茶文化传播方式的形式呈大型化、现代化、社会化和国际化等趋势,其内涵迅速膨胀,影响之大,为世人瞩目。

各民族酷爱饮茶,茶与民族文化生活相结合,形成各自民族特色的茶礼、茶艺、饮茶习俗及喜庆婚礼,以民族茶饮方式为基础,经艺术加工和锤炼而形成的各民族茶艺,更富有生活性和文化性,表现出饮茶的多样性和丰富多彩的生活情趣。藏族、土家族、佤族、拉祜族、纳西族、哈萨克族、锡伯族、保安族、阿昌族、布朗族、德昂族、基诺族、撒拉族、白族、肯米族和裕固族等茶习俗与喜庆婚礼,也充分展示着茶文化的民族性。

名茶、名山、名水、名人、名胜,孕育出各具特色的地区茶文化。我国地区广阔,茶类花色繁多,饮茶习俗各异,加之各地历史、文化、生活及经济差异,形成各具地方特色的茶文化。在经济、文化中心的大城市,以其独特的自身优势和丰富的内涵,也形成独具特色的都市茶文化

《茶经》共十章,是世界上第一部茶叶专著,分上、中、下三卷,包括茶的本源、制茶器具、茶的采制、煮茶方法、历代茶事、茶叶产地等十章,内容丰富、详实。

其中第七章“茶之事”,辑录了自上古神农氏到唐代中叶数千年间有关茶事的记录,系统而全面地介绍了我国古代茶的发展演变,尤具史料价值。

人生如茶,是苦是甜别人闻起来并不能说清楚,只有自己细细品味才知其中的滋味。

生活中人们最常见的七件事情,被为:“柴米油盐酱醋茶”,可见茶在中国文化中的地位。有人把中国古代名人用十大圣人来概括,其中“茶圣”陆羽占其一席,可见,陆羽的茶文化深得后人推崇。陆羽所著《茶经》博大精深,一直以来被后人赞颂不已。茶不仅是人们生活中的饮品,也是人们精神层次的需要。茶代表的是一种文化,喝茶不重喝重品,在品的时候方能悟到生活的真谛,让人“悬浮”的心沉静下来,同时好好地反思自己。

四大古典名著之一《红楼梦》中,有一个黛玉、宝玉等一群人细细讨论茶的故事。刘姥姥进大观园后,平时在家大口吃饭大碗喝茶的她自然不会知道茶是需要品的,但到了园子里,听得公子小姐最后得出的却是:“茶是一盅为品,一杯为喝,若是一碗就为饮了,那样就和牲口差不多了。”看似玩笑的一句话其实道出了品茶的真谛:品茶如品人生,人生百味须细品,不细品的话,茶喝再多也只是一种解渴的水而已。

喝茶如此,人生又何尝不是如此呢?一个人假如似“喝茶不品”一样地过一生,那么他的人生就是“混沌”的,他就是人生中的“过客”。一个人,从呱呱落地的幼稚单纯到青春年少的羞涩朝气再到识尽百态人生的云淡风轻,每个过程都需要细细品味,假如任时光流逝,任年华飞走,浑浑噩噩过一生的话,最后他就只能对着空镜叹息了。

人生如茶,苦而甘甜。茶入口之时有人或许会觉得有点苦,但是静下心品味之后就会觉得甘甜入口。品茶的过程和人生的旅程其实是同一个道理,人在开始走进社会的时候总会遇到这样那样的困难,这种“人生之苦”会让人害怕、悲伤,但是假如这个时候人能挺一挺,不怕苦,也许就会品尝到生活的甜味。但是假如一个人在“漂泊”了大半生,历尽了无数的坎坷之后最终还不知道何处为岸的话,这个人的人生滋味也是苦涩的。

茶中龙井,细品方知其味,但并不是每个人都能品得出其中的味道的,龙井之味需要找到那个懂得品它的人;茶中毛峰,朴实无华却依旧不缺滋味;茶中苦丁,品尝之后方能了解其中的味道。

不管你喜欢何种味道的茶,只要你自己愿意花时间去品其中的滋味就可以了。人生如茶,不管何味总要细品才行,不然时过境迁之后就恍如隔世了。品茶有时候像回忆一样,在品味之时可以知道得失,在不知不觉中会觉得自己在不断地长大,有一天你品尝出了茶中的味道,自然也就知道了自己的位置,不管那个时候你品的是“哪种茶”,只要你愿意都可以品出其中的滋味。

清淡是最佳意境。茶没有鲜花般娇艳迷人,也没有美酒惑人心神,亦不如咖啡般醇香可口,茶就是茶,淡然而悠长。其实人生不过几十年,有些人一生追名逐利,但是到头来还是一场空,总是浮云总是梦,不知道辛苦为谁忙,等到有一天容颜已老才发现,其实生活平平淡淡才是最大的幸福,可是到那个时候已经太晚了。古人留给我们这么一句话:“宠辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,望天上云卷云舒。”也许这就是人生似品茶的最高意境。

中国的茶文化博大精深,中国茶的饮用历史几乎和我们中华民族的历史同步,中国人发现和使用茶的历史由来以久,最早可以追溯到上古的神农氏时期,想要了解中华茶文化,认知“茶”字的变迁就是一个捷径,就像这个问题问的:茶在古汉语中有什么别称?

了解茶在中国文化当中的历史脉络,有助于我们更加快速的了解茶文化,也有助于我们更好地认知茶给我们带来的利好。知名茶文化学者、资深茶文化传播者、@茶叶地理主笔地理君来解析一下这个问题:

在茶字出现之前,”茶“有哪些名称?

在古汉语中”茶“有哪些别称?

茶在文化传播当中的意义和影响力是怎样的?

要了解茶在古汉语中的别称,我们必须要追溯到源头,从历史文献当中,对于茶的记载开始,探寻出茶文化的脉络。我们需要知晓,茶字是什么时候出现的?

”茶“字是什么时候出现的?

要搞清楚”茶“字最早出现的时间,我们需要追溯到世界上最早的一部茶叶百科全书《茶经》,自从中唐时期的陆羽著完《茶经》,并开始在唐朝流行以后,”茶“才作为通用名称,有了今天我们所熟知的含义。《茶经》里面是怎样记述”茶“字的由来呢?

在陆羽《茶经》一之源的注解中说:茶…其字或从草,或从木,或草木并,注曰从草当作茶,字出开元文字,音义从木当作(木茶),其字出本草,草木并作茶,其字出尔雅。

这段话翻译成现代汉语,也就是说,在陆羽写作《茶经》的时候,描述“茶”这种植物还没有统一的说法,而据陆羽《茶经》注释可知:“茶”字出自唐玄宗时的《开元文字音义》,但在当时,茶还有如上图所示的三种不同的写法,而到后来陆羽直接在”荼“字的基础上减了一笔,在《茶经》里面全部采用了今天我们看到的“茶”字,可以说,是从《茶经》开始,“茶”字的形、音、义才得以确立。

因此,我们目前已知的资料表明,唐代陆羽《茶经》的撰写及流行开始,“茶”开始成为通用的名称。以致于宋代梅尧臣写诗称赞说:

自从陆羽生人间,人间相学事春茶。——出自《次韵和永叔尝新茶杂言》

在“茶”字出现之前,在历史文献当中,能够表示“茶”含义的文字有很多,在“茶”统一以前,究竟有多少字可以指代茶呢?

茶字出现之前,有多少字是指代“茶”的?

其实,这个问题,《茶经》里面也给到了我们答案,在《茶经》一之源当中就有了详细的说明:

其名,一曰茶,二曰槚,三曰蔎,四曰茗,五曰荈。——《茶经》百川学海本

连带上面提到的(木茶)和荼,在唐代陆羽之前,茶字就有这七种写法,实际上,这不仅是茶字的七种写法,也是唐代不同地域对茶的称呼,接下来,地理君就和大家一一说说这些指代茶的字的来龙去脉。

这七个字里面,最早出现的字是“荼”,字出《神农本草经》:

“神农尝百草,一日遇七十二毒,得茶而解之。”

《神农本草经》是否是神农氏所作,目前仍存有较大的争议。但是荼作为指代茶的含义,在古书当中,出现的频率还是比较高的,在《茶经》七之事里有了多条引用:

《神农食经》:荼茗久服,令人有力,悦志。周公《尔雅》:槚,苦荼。《广雅》云:荆巴间采叶作饼,叶老者……欲煮茗饮……

较早出现,作意义延伸或解释用的字:槚、茗

在上面的引用当中,我们发现,用来解释荼的意思时,用到了两个字:槚和茗,并且在相关的解释里面,“槚”字怀疑是不同地区方言的不同,作为发音与“茶”相近的说法而出现的异体字,当然,也有可能是“茶”是“槚”的异体字也有可能,只是在写法上槚不如茶更为简单;

而关于茗,这个说法,一直沿用到今天,并且常常茗和茶一起使用,叫作茗茶。从现在的含义来讲,二者几乎是通用,含义一致,而在历史记载当中,有“早采为茶,晚采为茗”的说法。

《茶经》原文影印版关于茶的记载

很多人可能会觉得奇怪,曾经应用最广泛的字不应该是茗吗?你看到现在都还在用,其实不是,在晋代甚至是在唐代以前,所有表达茶的含义的字当中,应用最广泛的字是荈。为什么这么说呢?

在西晋时期,杜育(又作杜毓)写了一篇《荈赋》,全文仅有140余字,却写到了茶的方方面面,在陆羽《茶经》里面,先后引用加引注就有五次之多,这篇文章可谓是到目前为止写茶最经典、最精炼的文字,并且文章当中还出现了在茶文化史上的多个这个具体的内容,可以去学习@茶叶地理的专栏《细说〈茶经〉:茶圣陆羽的品茶智慧》,在这里就不展开来叙述了。

并且,荈字也经常和“荼”、“茶”、“诧”连起来用,比如司马相如《凡将篇》中就提到“荈诧”,而在晋代左思《娇女》诗中就有“心为茶荈剧”,孙楚歌“姜、桂、茶荈出巴蜀”等等。而这些引用当中,陆羽把原文的“荼”统一改成了“茶”,所以,我们今天看《茶经》时会发现,全书“茶”字最多。

《茶经》七之事引用《方言》中的记载:蜀西南人谓荼曰蔎。意思是蜀地西南部的人把茶叫做蔎。这显然是地方方言了。

其实,茶经引文里有提到,但是并没有单独列出来的字还有这两个:(木茶),这个是在区别茶是作为草本还是木本的时候用到的一个字,现在电脑里打不出来这个字,只能用括号来表示;

诧也是指代茶的一个异体字,在司马相如的《凡将篇》里就将“荈诧”并列,一是为了解释清楚,二来也是因为“诧”有指代茶的含义。

除了这些指代茶的含义以外,在古代汉语中,还有哪些别称也是指代茶的含义呢?

古代汉语中,“茶”有哪些别称?

在古代汉语中,随着人们对于茶认知的加深,尤其是在陆羽《茶经》流行起来以来,越来越多的文人墨客爱上了喝茶,以至于在《茶经》之后的唐代形成了“比屋皆饮”的盛况,而茶也成了既是“琴棋书画诗酒茶”风雅之事,又是“柴米油盐酱醋茶”生活必需的“跨界元素”,因此,围绕茶和喝茶,在文人的演绎里,茶就有了诸多的别称。接下来,地理君就为你一一说明。

传世名画当中有很多再现了饮茶的场景

甘露、酪奴、水厄、翘英、灵草、蓝英、绿华、流华、玉蕊、愁草、嘉草、叶嘉、清友、瑶草、仙掌、晚甘侯、王孙草、瑞草魁、涤烦子、余甘氏、不夜侯、冷面草、苦口师、嘉木英、紫云腴、白云英、离乡草、云雾草、玉川先生、龙芽凤草。

这些代称当中,有些我们较为熟悉,而有些说法如果不加解释,还有些令人费解,但不管是哪一种代称,都指向茶的美好以及饮茶带给人的非同一般的饮茶体验。

甘露:描述茶的美味如同甘甜的露珠,指代茶的美好滋味。

此甘露也,何言茶茗?——出自(刘宋)《宋录》

酪奴:实际上在《茶经》里讲到的,茶不会比乳酪差,但在南北朝时期,人们认为茶要比乳酪差一些,所以才称酪奴。

惟茗不中,与酪作奴。——出自(北魏)杨衒之《洛阳伽蓝记》

水厄:沉溺于茶中不能自拔,于是就成了别人口中的好水厄。

时给事中刘缟,慕肃之风,专习茗饮。彭城王谓缟曰,卿不慕王侯八珍,好仓头水厄。——出自(北魏)杨衒之《洛阳伽蓝记》

翘英:指采茶时的茶芽的状态,新生的茶芽尖翘挺拔。

僧言灵味宜幽寂,采采翘英为嘉客。——出自(唐)刘禹锡《西山兰若试茶歌》

灵草:指代茶的奇妙功效,在古汉语中指代茶的功效的精妙比语不胜枚举,灵草之说在唐代尤其盛行。

天赋识灵草,自然钟野姿。——出自(唐)陆龟蒙《茶人》

蓝英:茶是茶人的最爱,怎么描述都不嫌多,诗人恨不得把所有的好词都给茶用上。

时于浪花里,并下蓝英末。——出自(唐)陆龟蒙《煮茶》

绿华:由茶的颜色入手,直接描写茶蕴含的精华之义。

昨日斗烟粒,今朝贮绿华。——出自(唐)陆龟蒙《茶籯》

书法家颜真卿是陆羽的恩人,也是好茶之人。

流华:在茶的描写方面,受茶圣陆羽及其《茶经》的影响,茶的精华是历代文人墨客推崇的。

流华净肌骨,疏瀹涤心原。——出自(唐)颜真卿《五言月夜暖茶联句》

玉蕊:在过去采芽心尚未普及之前,文人们就开始偏爱初生的嫩芽了,这种“偏爱”原料细嫩的茶品倾向,在今天达到了极致。

玉蕊一枪称绝品,僧家造法极功夫。——出自(唐)吕岩《大云寺茶诗》

愁草:在唐代,茶作为草本还是木本的说法并未统一,很多说法中仍是将茶作为草类,因此,出现了各种草。毕竟唐代也没有像我们今天这样分类详尽的植物学。

乳窦溅溅通石脉,滤尘愁草春光色。——出自(唐)温庭筠《西陵道士茶歌》

晚甘侯:将饮茶后的体感体验作为茶的代称,也很常见。

晚甘侯十五人遣侍斋阁。——出自(唐)孙樵《送茶与焦刑部书》

王孙草:在文人墨客眼中,茶是可以通仙灵的神草,自然可以睥睨王孙,称呼为王孙草自然是一点儿也不过分。

借问王孙草,何时放碗花。——出自(唐)皇甫冉《送陆鸿渐栖霞寺采茶》

瑞草魁:茶是所有好的草里面的老大。

山实东吴秀,茶称瑞草魁。——出自(唐)杜牧《题茶山》

涤烦子:茶最重要的功效就是可以荡尽烦恼和忧愁。

茶为涤烦子,酒为忘忧君。——出自(唐)施肩吾

余甘氏:一碗茶吃罢,回味无穷,甘醇爽口。茶重回甘从古代就开始了。

沾牙旧姓余甘氏,破睡当封不夜侯。

——出自(五代)胡峤《飞龙涧饮茶》

不夜侯:茶喝多了让人睡不着,古人也有这么认为的。喝茶提神,由此可见一斑,窥一斑而知全豹的斑。

沾牙旧姓余甘氏,破睡当封不夜侯。——出自(五代)胡峤《飞龙涧饮茶》

冷面草:和宋代的点茶法有关,研磨成粉,点白如花,自然有人喜欢暖色有人喜欢冷色,因此,这冷面草倒也稀奇。

此物面目严冷,了无和美之态,可谓冷面草也。——出自(宋)陶榖《清异录》

甘心氏、苦口师:不苦不涩不是好茶,吃茶的时代,茶入口当然是先来苦味,苦过之后,回甘才更迅猛。

未见甘心氏,先迎苦口师。——出自(宋)陶榖《清异录》

茶实嘉木英,其香乃天育。——出自(宋)秦观《咏茶》

紫云腴:陆放翁吃的这茶非同凡响,睡个午觉的工夫,就被这茶香给引醒了。

小醉初消日未晡,幽窗催破紫云腴。——出自(宋)陆游《昼卧闻碾茶》

玉川先生:玉川子,卢仝的向往,茶人的神往,茶的代称。

叶嘉,字清友,号玉川先生。清友谓茶也。——出自(宋)苏易简《文房四谱》

龙芽凤草:茶自从成了贡品,得到了皇帝的赞赏,龙团凤饼的源头,自然是龙芽凤草了。

汤怕老,缓煮龙芽凤草。——出自(宋)吴潜《遏金门·和韵赋茶》

嘉草:甭管是何种草,写成好草的占了大部分,从陆羽的《茶经》开始,茶就和所有的好词儿连在了一起。

——出自(宋)王安石《试茗泉》

叶嘉:大文豪苏东坡用倒装词的方式,赋予了茶特殊的意义,叶子是好的茶,茶是好的叶子。

文中以物拟人,寓意茶为叶嘉。——出自(宋)苏轼《叶嘉传》

清友:以茶为友,古已有之。

叶嘉,字清友,号玉川先生。清友谓茶也。——出自(宋)苏易简《文房四谱》

瑶草:茶不仅是地上的灵药,更是天上的神草。

不与世人尝,瑶草自年年。——出自(元)倪珊《龙门茶屋图》

仙掌:采摘的茶青标准不同,形象自然也不一致,今有太平猴魁,古有玉泉仙掌。

闲与故人池上语,摘将仙掌试清泉。——出自(明)袁宏道《玉泉寺》

白云英:白云生处的精华,从古到今对茶园的生态环境都十分注重,所谓高山云雾出好茶,今天我们可以讲出更多事实证据,古人不讲证据,看着云山雾罩,那定是有神仙了。

雁顶新茶味更清,仙人采下白云英。——出自(明)朱谏《雁山茶诗》

离乡草:从大红袍的典故而起,茶的味道,叫人想家。

茶初山则香,俗呼离乡草。——出自(清)《崇阳县志》

云雾草:这个不用多讲,高山云雾之中,神仙采茶之境。

千年云雾草,早春松萝芽。——出自(清)吴嘉纪《送汪左严归新安》

如此多的代称,是不是看起来有点儿懵?其实呢,这也不一定是古汉语中指代茶的全部,只是这些被人们找出来、传诵较多而已。

透过这些花样繁多、角度各不相同的茶的代称,我们会发现,在中国传统文化当中,茶文化之所以能够广泛传播,不仅延传几千年,经久不不衰,还远渡重洋,影响世界,成为悄悄的改变世界的一股东方力量,茶在文化传播当中,究竟起了什么样的作用呢?

茶在文化传播当中的意义和影响力是怎样的?

茶文化既是中国的传统文化,也是现代文化当中不可或缺的一股力量,从古代的丝绸之路开始,茶就通过陆上、海上等多个途径,远播西方,在16、17世纪在欧洲、日本、东南亚等地相继掀起了饮茶的热潮,直到后来18世纪,恶名诏著的罗伯特福琼从中国偷走茶树,通过东印度公司在印度、斯里兰卡等地种植成功,中国茶的专有优势才一步步丧失。

茶在中国漫长的封建社会历程中,既是文人墨客附庸风雅的“玩物”,也是平民百姓居家生活的“必需”,更是中国在封建社会对外贸易中获得贸易顺差的重要经济作物,是帝王将相奢侈生活消费的必需。

茶文化亦俗亦雅,所有这些都与一代又一代的文人的推崇和歌颂密切相关,应该说茶启迪了中国古人的智慧,强健的身体,而文人雅士又通过诗文进一步推荐了茶文化,促成了茶业繁荣和茶文化的兴盛。

很多文人墨客都是品茶高手。

茶是目前人们公认的健康饮料,可以给人类带来健康,当前随着人们对于茶研究的加深和茶文化的传播,越来越多的人、越来越多的年轻人开始喝茶、推广茶文化,对于在古代历史长河中留下的关于茶的印记,一方面我们要客观地理解文人将茶入诗文的历史背景,只有这样,我们才能更加清晰地理解作者写茶时的社会背景和表达心态,另一方面,我们需要去伪存真的思辨意识,来区别对待古人对于茶的种种描述和记载,借助于现代科学手段的研究和发现,更加理性客观地认知茶的价值。

在中国浩如烟海的文化大山之中,有着太多的文化精髓,也不可避免地有着一些不适合今天环境的说法和观点,我们需要秉持批判着继承的原则,让真正的文化发扬光大。关于茶,关于中国传统的茶文化,@茶叶地理愿在文化传播的层面尽一点儿绵薄之力,如果这篇答案你觉得还不错,就给我们点个赞吧!想要学习更多茶文化知识,关注@茶叶地理,收获更多!

10.我国古代人民对茶的利用是从药用

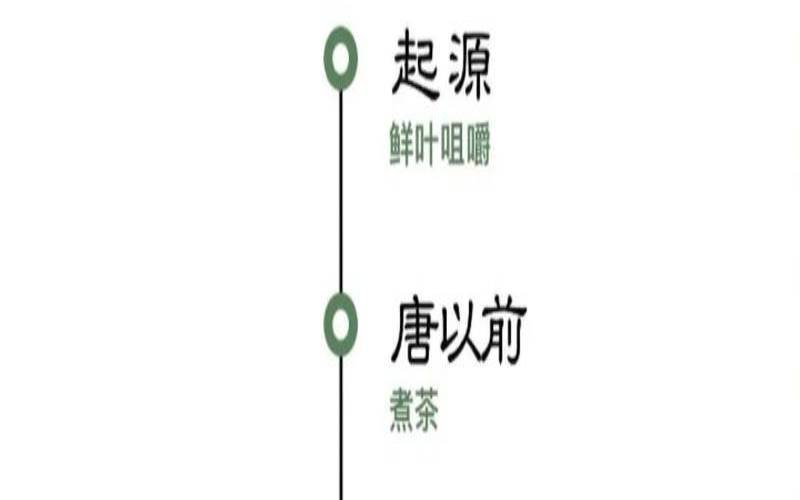

中国茶史中的品饮史分吃茶,煮茶,点茶,泡茶等几个历史阶段。

鲜叶生吃产生于原始社会,至今在原始森林中少数民族还保留鲜叶生吃习俗。而“吃茶去”则更赋予精神文化内涵。而“吃茶”作为语言习惯在很多地方被保留了下来。

所以,“吃茶”不光是一种语言习惯的留驻,更是精神文化的传承。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1919100645@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

下一篇

返回列表