茶叶精制加工过程工序(绿茶加工工艺流程图)

- 茶百科

- 用户投稿

- 2025-05-04 16:04:41

1、采青:即采摘青茶,采摘是用食指与姆指挟住叶间幼梗的中部,藉两指的弹力将茶叶摘断,采摘时间以中午十二时至下午三时前较佳,不同的茶采摘部位也不同,有的采一个顶芽和芽旁的第一片叶子叫一心一叶,有的多采一叶叫一心二叶,也有一心三叶。目前则另有单人式、双人式采茶机,可利用机械采茶,既省力且快速2、萎凋:在一定的温度、湿度条件下均匀摊放,使适度促进鲜叶酶的活性,内含物质发生适度物理、化学变化,散发部分水分,使茎、叶萎蔫,色泽暗绿,青草气散失。3、发酵:发酵在一般茶上(除后发酵茶)是单纯的一种氧化作用,只要将茶青放在空气中即可。就茶青的每个细胞而言,要先萎凋才能引起发酵,但就整片叶子而言,是随萎凋而逐步进行的,只是在萎凋的后段,加强搅拌与堆厚后才快速地进行。发酵对茶青造成下列的影响:颜色的改变:未经发酵的茶叶是绿色的,发酵后就会往红色变,发酵愈多颜色变得愈红。叶子本身与泡出的茶汤颜色都是一样。4、杀青:通过高温破坏和钝化鲜茶叶中的氧化酶活性,抑制鲜叶中的茶多酚等的酶促氧化,蒸发鲜叶部分水分,使茶叶变软,便于揉捻成形,同时散发青臭味,促进良好香气的形成的一种制茶步骤5、揉捻:揉捻是普洱茶初制的塑型工序,通过揉捻形成其紧结弯曲的外形,并对内质改善也有所影响。6、干燥:是茶叶初加工环节较为重要的工序,主要是通过热量蒸发茶叶水分,从而形成茶叶特有的感官品质和稳定的品质特征。7、精制:是指将毛茶通过筛分、风选、拣剔、拼配、匀堆等工序加工得到的产品。

两者的区别在于加工的技术和手段不同,达到的目的也不一样。

茶叶初加工是指把鲜叶制作成毛茶的过程。比如绿茶加工就有杀青、揉捻、干燥等工序。

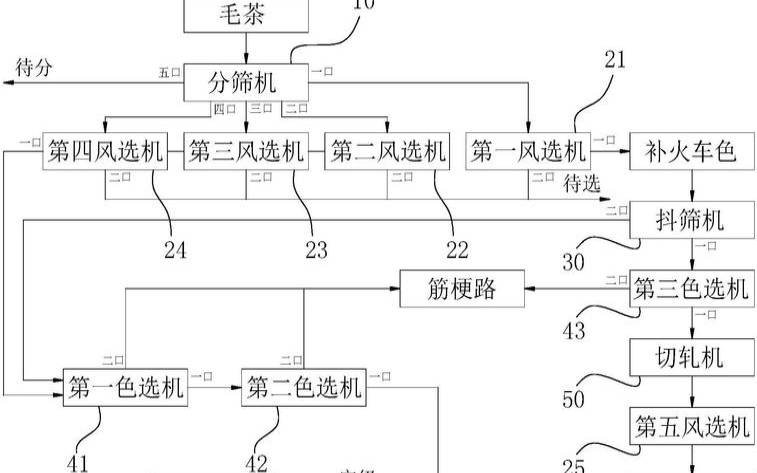

茶叶深加工是指把毛茶加工成精制茶的过程。一般都有筛选、拣梗、拼配等工序。

目前,六堡茶按工艺的不同可分为:“传统工艺六堡茶”和“现代工艺六堡茶”。(有的茶友也会把它们称为“农家茶”和“厂家茶”)我们该如何正确看待两种工艺的六堡茶,在购买的时候又应该如何选择呢?(内容有点长,望爱茶爱学习的你耐心读完)

我想带大家先来回顾一下历史,看看为何如今市场上会出现两种工艺的六堡茶。

大家都知道,六堡茶历史悠久,但在过去,关于其制作工艺的文字记载却十分稀少,如今我们也只能从一些老制茶人的口中,或者从相关学者的研究资料中梳理出六堡茶工艺的发展历程。纵观历史,我认为六堡茶工艺的发展经历了以下几个重要的阶段:

阶段一:清中期~20世纪50年代(关键词:堆闷、炊蒸压篓)

在清朝中期,大量的华人为了谋生计、躲避战乱,漂洋过海迁徙到南洋。因为当地气候炎热多湿,具有祛湿功效的六堡茶在南洋开始盛行。这个商机被敏锐的本地和广东商人察觉,他们很快便开始进入六堡镇设庄收茶,然后把茶叶沿着水路(茶船古道)运往穗港澳等地,经过重新包装后销往南洋。

在过去,六堡茶的制作工艺相对简单,都是按照旧法相沿,经过杀青和烘干后,便售于茶行或者茶贩。但随着六堡茶出口量的扩大,六堡茶的制作工艺开始有了发展。

因为当时生产力有限,茶农每天会有一部分的茶叶来不及当天制完,只能把它们揉捻后堆放在一起,等第二天再处理。很快,大家发现,经过一夜堆闷的茶叶,苦涩味大大减轻,滋味变醇厚,口感更容易被大家所接受,于是茶农便把“堆闷”加入到了六堡茶的制作工序中。

为了节省茶叶长途运输空间,减少茶叶在运输过程中的压碎损耗,茶商们决定把茶叶炊蒸变软,然后压入竹箩。想不到这么一个偶然的操作,让六堡茶的口感变得更醇和。因此,后来大家把“炊蒸压箩”也作为了制作六堡茶的一道特有的工序,并一直沿用至今。

在这一时期,六堡茶的工艺逐步发展为:杀青、揉捻、堆闷、复揉、烘干、炊蒸压箩晾置、晾干。这基本上就是如今我们所称的“传统工艺”。

阶段二:20世纪50年代(关键词:焗堆工艺、入窖陈化)

20世纪50年代初,国家开始实行统购统销的政策。与此同时,中国茶业公司广州分公司在梧州设立办事处,并在梧州的角嘴路设立茶叶精制工厂(即后来的梧州茶厂),负责六堡茶的加工生产。

大量的六堡毛茶被运送到茶厂,经过统一的加工生产后,再运到穗港澳转运出口。这个时期的六堡茶工艺,在沿用过去做法的基础上,茶厂对蒸茶的工具进行了改进、对茶叶筛分与除杂的工艺也进行了完善。

因受到过去“堆闷”和“炊蒸压箩”的启发,在最后的炊蒸压箩之前,再增加了一道“焗堆”的工艺。所谓“焗堆”,就是把经过炊蒸的茶叶堆在一起。其目的是为了让茶坯在湿热作用下进行发酵,改善滋味和汤色。

同时,因茶厂坐落在珠山脚下,那里的防空洞自然成为了一个很好的存放茶叶的地方。茶叶被蒸压入箩后,都会放到防空洞里晾置陈化。久而久之,大家发现,防空洞优良的温湿度和微生物环境更有利于六堡茶的陈化,经过入窖的六堡茶,有着独特的风味。因此,“入窖陈化”成为了制作六堡茶的一道重要工序。

在这一时期,六堡茶的工艺逐步发展为:杀青、揉捻、堆闷、复揉、烘干、除杂、筛选、初蒸、焗堆、复蒸、压箩、晾置、入窖陈化。

阶段三:20世纪60~90年代(关键词:冷发酵、渥堆工艺、成形)

20世纪50年代末至60年代初,香港茶商反馈当时工艺生产出来的六堡茶汤色不够红浓明亮,不能很好的满足市场的需求。

于是,在当时中国茶叶出口公司广西省支公司的领导下,组织技术力量对生产工艺进行研究,改进发酵工艺,尝试以“加水”冷发酵的渥堆方式取代原有的“焗堆”热发酵。

1958年,试产现代冷水渥堆工艺的六堡茶获得成功,同年开始部分量产,直至1965年开始全面采用。至此,“加水”的冷发酵工艺与原“焗堆”的热发酵工艺共同成为了六堡茶精制加工的两大分支,六堡茶的“现代工艺”开始成形。

▲早期照片,渥堆车间里工人们正对茶堆洒水进行发酵(麦朝枢摄)

阶段四:二十世纪末~至今(关键词:成熟稳定、标准化、创新)

2000年前后,普洱茶的兴起带动了国内的黑茶热,六堡茶在国内的销量开始逐步增大,为了提高六堡茶的产能,稳定茶叶的品质,各家茶企在各自生产设备和流程上都做了不同程度的改进和完善,但整体的制作工艺跟上述第三阶段基本保持一致,相对而言,生产技术要比以前更加成熟。

同时,因为国内市场需求呈多样化,除了现代工艺的六堡茶,用过去旧时候工艺制作的六堡茶也有不少追捧者。于是,两种工艺的六堡茶在市场上并存,共同丰富着六堡茶这一品类,满足着国内广大六堡茶爱好者的需求。

后来,相关部门为了规范和统一整个六堡茶行业,先后制定并发布了十多项六堡茶标准。这意味着,六堡茶制作工艺进入了成熟与稳定发展的阶段。

传统工艺:采用杀青、初揉、堆闷、复揉、干燥、筛选、拼配或不拼配、汽蒸或不汽蒸、压制成型或不压制成型、陈化或不陈化,不经渥堆发酵的工艺。

从上面的历史背景中,我们可以看到,六堡茶的工艺是伴随着社会需求的变化在不断的发展,现代工艺是在传统工艺的基础上逐渐发展而来,两种工艺一脉相承。从某种程度上来讲,它们分别代表着六堡茶制作工艺的历史与现状。

在最近十多年,六堡茶在国内的销量日益增大,为了满足更广泛的人群需要,茶企们也开始在制作工艺上做出了很多创新,开发出更多符合不同人群的六堡茶新品类。所以,我们要用“变”的思维去看待六堡茶工艺的发展。

今天的传统,是昨天的现代;

今天的现代,是明天的传统!

食物都分寒、凉、温、热的属性,六堡茶因两种工艺上的差别,会表现出不同的茶性,饮用六堡茶必须与个人体质特征相搭配,才能起到相应的作用。

传统工艺六堡茶因为只经过“堆闷”,而没有经过渥堆发酵,所以发酵程度较轻,茶性凉,饮用后能起到清热、泻火、凉血、解毒等功效,所以适合热性体质的茶友。但经过长期陈化或者选用“焗泡”的方式,其茶性可以转温。

现代工艺六堡茶发酵程度相对要高一些,茶性温,饮用后有温中、补虚、祛寒的作用,适合寒性体质的茶友。

除此以外,大家还可以根据天气、季节的变化,选择不同茶性的六堡茶。

随着六堡茶在国内市场的进一步扩大,相信它的制作工艺还会有不断的发展。六堡茶微刊将会为大家讲述更多关于六堡茶工艺的知识,请大家保持关注。

绿茶,又称不发酵茶。以适宜茶树新梢为原料,经杀青、揉捻、干燥等典型工艺过程制成的茶叶。其干茶色泽和冲泡后的茶汤、叶底以绿色为主调,故名。

绿茶的特性,较多的保留了鲜叶内的天然物质。其中茶多酚咖啡碱保留鲜叶的85%以上,叶绿素保留50%左右,维生素损失也较少,从而形成了绿茶“清汤绿叶,滋味收敛性强”的特点。最科学研究结果表明,绿茶中保留的天然物质成分,对防衰老、防癌、抗癌、杀菌、消炎等均有特殊效果,为其他茶类所不及。

红茶有两种:一种是条型茶又叫工夫红茶,包括政和工夫和坦洋工夫;一种是红碎茶。分为4个工序:萎凋、揉捻、发酵和干燥。红茶属全发酵茶,揉捻后发酵使叶子变红是工艺关键。中国红茶分小种红茶、工夫红茶和红碎茶三类。

乌龙茶是半发酵茶,它主要产于福建省的武夷山地区,其次是福建的闽南,再就是广东省的潮汕地区。乌龙茶的采制方法与红茶、绿茶大不相同,有以下几方面要求:

(1)茶叶不能采摘过早过嫩;

(2)乌龙茶必须在阳光下进行晒青;

(3)采取“摇青”与“凉青”相结合的“做青”技术,使茶叶达到半发酵的程度;

(4)乌龙茶的烘焙技术特别讲究。乌龙茶是介于绿茶(不发酵茶)和红茶(全发酵茶)之间的一类半发酵茶。乌龙茶有条形茶与半球形茶两类,半球形茶需经包揉。

黄茶加工分为杀青、揉捻、闷黄、干燥四道工序,闷黄工序是形成黄茶特点的关键工序,如果没有闷黄这道工序,就称不上黄茶。黄茶是杀青后包闷和烘炒后再包闷,使芽叶变黄而形成的,因此焖黄是工艺关键。

以蒙顶黄芽为例。基本工艺流程:杀青→初包→复炒→复包→三炒→堆积摊放

黑茶的鲜叶原料多数比较粗老,揉捻后经过渥堆发酵,或制成绿茶后再经后发酵而使叶色变黑,汤色深浓。普洱茶是已经经过初步加工的绿茶,主要产于云南省,普洱散茶的加工关键是发酵。普洱茶加工完成后,味道不苦不涩,咖啡碱可以由4%升高到5.5%左右。

紧压茶是以绿茶或红茶或黑茶作原料,经过蒸软压模制成不同形状的茶叶,有砖形、饼形、碗形、柱形、方块形等。中国生产的紧压茶主要有沱茶、普洱方茶、竹筒茶、米砖茶、湘尖、黑砖茶、花砖茶、茯砖茶、青砖茶、康砖茶、金尖茶、方包茶、六堡茶、紧茶、圆茶、饼茶、固形茶等。

花茶,又称香花茶、熏花茶、香片等。它以精制加工而成的茶叶(又称茶坯),配以香花窨制而成,是我国特有的一种茶叶品类。

我国通常把茶叶按照加工工艺的不同分为六大基本茶类,外加再加工茶类与代用茶类,七个茶类的制作方法各有不同,详述如下:

绿茶是我国生产的主要茶类之一。历史悠久,产区广、产量多、品质好、销区稳,这是我国绿茶生产的主要特点。

绿茶制作过程虽因不同成品特色的制作要求不同各异,但主要过程是一致的。均分为杀青、揉捻和干燥三道工序。

根据杀青和烘干的方法不同,绿茶可分为炒青、蒸青、烘青、晒青四大类。其生产工艺流程如下:

A、炒青:鲜叶→炒锅(滚筒)杀青→揉捻(做形)→炒锅(滚筒)→干燥

B、烘青:鲜叶→杀青→揉捻→烘干(火炉或烧机)

C、蒸青:鲜叶→蒸汽杀青→揉捻→干燥

D、晒青:鲜叶→杀青→揉捻→晒干

1、杀青在几道主要的工序中,杀青是为彻底破坏细胞中酶的活性,制止多酚类化合物的酶促氧化,以便获得绿茶应有的色、香、味;二是散发青气、发展茶香;三是改变叶子内含成分的性质,促进绿茶品质的形成;四是蒸发一部分水分,使叶质变柔软,增加韧性,便于揉捻成形。

2、揉捻目的是为了卷紧茶条,缩小体积,为干燥成形打好基础,适当破坏叶组织,既要茶汁容易泡出,又要耐冲泡。

3、干燥干燥是决定绿茶品质的最后一关。“干燥”这个名词,在制茶过程中不能简单的认为仅是除去茶叶中的水分,而是在蒸发水分的同时,除了外形上有显著改变以外,叶内发生着复杂的热物理变化。

黄茶在古时候有两种,一是茶树品种的关系,芽叶发黄;二是制作中闷黄。现在称之为黄茶的主要根据有两点:首先由工序中心“闷黄”作用而定;其次是由“黄汤黄叶”的品质特征来源。凡具备上述两点,才称得上黄茶。

黄茶的制作技术要求,鲜叶嫩度和大小一致,制工精细,包装考究。品质特征除了共同点黄汤黄叶外,各种黄茶的造形和香味各有特点。

黄茶的特色工序是“闷黄”。指在鲜叶杀青将酶的活性充分破坏后,使叶片在湿热作用下,叶绿素破坏,多酚类化合物和其它内含物进行转化,及发生非酶促氧化反应,便芽叶呈现黄色。总体说来,黄茶的制作工艺主要包括杀青→揉捻→闷黄→复揉→烘干几道工序。从发酵程度上来说,黄茶属后发酵茶。

在黄茶制作过程中,叶绿素是不稳定的化合物,热化学作用会引起氧化、裂解、置换等而被破坏,使绿色减少,黄色更加显露出来,是黄茶呈现“黄汤黄叶”品质特征的主要原因。糖类和氨基酸的含量都发生显著变化,这些物质的转化对黄茶的香味起着重要作用。

黑茶是六大茶类之一,也是我国特有的一大茶类。生产历史悠久,产区广阔,销售量大,品种花色很多。成品茶现有天尖、贡尖、黑砖茶、花砖茶、特制茯砖茶、湖北青砖茶、云南紧茶等。黑茶是我国的主要边销茶,又称“边茶”。主销内蒙、西藏、新疆等少数民族地区。

黑茶的初制,分杀青、初揉、渥堆、复揉和干燥五道工序。其品质要求:外形条索卷折,色泽黄褐油润,忌暗褐;内质香味纯和,汤色橙黄,叶底黄褐,忌红叶。

渥堆是形成黑茶色、香、味的关键性工序,与红茶的“发酵”不同,而是堆大堆紧,渥堆时间长,并先通过杀青,在抑制酶促作用的基础上,进行渥堆,是黑茶特有的制造技术。

黑毛茶经分级整理后,便可压制成型,制成形状各异的成品黑茶。

白茶是福建省外销特种茶之一。台湾也有少量生产。白茶制法特异,不炒不揉。成茶满披银毫,呈白色,第一泡茶汤清淡如水,故称白茶。

近代白茶据载已有二百多年历史,1796年已有白茶生产。依鲜叶嫩度不同制成的成茶花色有白毫银针、白牡丹、贡眉和寿眉。纯用大白茶或水仙品种肥芽制成的称“银针”;以大白茶品种的一芽二叶初展嫩梢制成的称“白牡丹”;以菜茶嫩梢一芽二三叶制成的称“贡眉”;制银针时剥下的叶片制成的称“寿眉”。

青茶主产我国的福建、台湾和广东。青茶的品种花色众多,皆以茶树品种命名。乌龙品种采制的称之为乌龙,水仙品种采制的称之为水仙,铁观音品种采制的称之为铁观音。同一茶树品种因生长地区不同质量大不一样,所以在青茶品种花色之前都冠以地区名称加以区别。如安溪铁观音,武夷水仙,广东凤凰单枞等。

为了方便对外贸易,除了最优和最差的品种外,其余的良种混合采制成一个花色品种,称为“色种”。

青茶总的制造过程是萎凋、做青、炒青、揉捻、烘干。其中做青是青茶的特有作业工序,是青茶品质特征形成的关键工序。可以说没有做青工序也就没有青茶的品质特征。

闽南青茶也是以茶树品种命名,铁观音品种采制的称铁观音,乌龙、水仙等品种采制的称乌龙、水仙。但是也有品种名称与产品名称不同的,如佛手品种采制的叫香椽,黄旦品种采制的叫黄金桂,还有许多混合品种采制的,制成的茶叶统称为“色种”。

闽南青茶中,铁观音品质最佳,为闽南青茶之冠,而乌龙品质最差,其他花色居中。铁观音品种属无性繁殖系,生长在福建安溪县范围内的品质最优,所以闽南青茶应以安溪铁观音为代表。

武夷山位于福建崇安县的西南,山上多岩石,茶树生长在山坑岩壑之间,采制的青茶称为“岩茶”。岩茶外形条索粗壮紧实,色泽沙绿密黄,鲜润光泽,泛“宝色”。不带嫩叶和粗老叶,茎梗干净。花果香郁高长,滋味浓醇甘爽,后味长具“岩韵”。汤色橙黄显金圈。叶底肥厚、柔软、透明、绿蒂黄底边镶红。

广东青茶主要产地是汕头地区,以潮安、饶平、陆丰为主产县,产量占全省70%以上。主要品种有:广东凤凰水仙、梅占、茗花、奇兰、黄旦、铁观音、乌龙以及福建水仙等20多个适制品种。其中凤凰单枞以香高味深耐泡著称,品质特佳,驰名中外。

凤凰水仙的品质特征是:外形条索卷曲紧结而肥壮,色泽清褐,汤色黄艳而显绿,滋味鲜爽浓郁甘醇,有天然花香,叶底青叶红镶边。耐冲泡,连泡十余次,仍有香气,甘味久远。

台湾除乌龙茶外,还有包种,变色程度比乌龙轻,其制法与乌龙相类似。另外台湾还有铁观音品种,仿安溪铁观音制法。在青茶类中,台湾乌龙茶变色程度最重,红色部分占全叶的56%,甚至达60~70%,包种为最轻,为13%,台湾铁观音居中,为30%左右。

台湾乌龙,白毫较多,呈铜褐色,汤色橙红,滋味浓醇,尤以馥郁的清香冠台湾各种茶类之上。因台湾气候温暖,一年可四季采摘,春茶因雨水过多,色泽、汤色皆不好,香气低,品质最劣。夏茶晴天多,品质最好,汤色鲜丽,香味浓烈,形状整齐,白毫多。秋茶品质次于夏茶,但香气较高。冬茶品质和春茶相似,香低,次于春茶。

红茶是我国生产和出口的主要茶类之一,素以香高、色艳、味浓驰名世界。我国红茶有小种红茶、工夫红茶、切细红茶和红砖茶等。

红茶的制作分萎调→揉捻→发酵→干燥四道基本工序。各地工夫红茶形质虽异,但其制法基本相同。鲜叶加工过程,是根据鲜叶内在的化学成分及其变化规律,人为地创造变化条件,促进红茶特有的色、香、味、形的形成。鲜叶加工是一个复杂的发展过程,多酚类化合物的酶促氧化对红茶色、香、味的形成起主导作用。

在红茶制作中,“发酵”工序是其品质特征形成的重要工序。目的在于促进内含物发生深刻变化。为形成红茶特有的色、香、味品质准备基质。红茶发酵的实质是以多酚类化合物深刻氧化为核心的化学变化过程。这一化学变化的结果,就是产生茶黄素、茶红素以及茶褐素等产物,从而形成了红茶“浓、强、烈”及“红汤红叶”的品质特征。

七、再加工茶(代表:花茶制法)

花茶是选用香花和茶叶窨制而成,亦称熏花茶或香花茶,简称花茶。

花茶种类繁多,一般以所用香花定名,主要有茉莉花茶、珠兰花茶、白兰花茶、玳玳花茶、桂花茶、玫瑰花茶等等。上述每种花茶又因所用茶类(原料)不同,有着各种不同的产品。如茉莉大方、玫瑰红茶、桂花乌龙、桂花龙井等等。

各种花茶的香味各具特色,但对于花茶的品质要求是基本一致的。高级花茶均要求香气鲜浓、持久纯正;滋味浓醇鲜爽;汤色清彻明亮;叶底嫩匀明亮。

花茶种类很多,窨制方法大同小异。兹以茉莉花茶为例,略述窨花技术。

窨制程序:茶坯→复火→白兰花打底→窨茉莉花→通花散热→收堆续窨→出花筛分→烘干。

(1)、茶坯处理主要为茶坯烘干和冷却。烘干的目的有二:一为茶坯干燥,增加吸香能力;二为烘后保持一定茶温,便于香花吐香。

(2)、鲜花处理采花时间宜迟不宜早,因为茉莉花习性是夜间开放,故在下午3点左右开采最宜,从而既保证了鲜花在夜间准时开放,又能保证了鲜花足够的成熟度。鲜花采摘后,要及时进行分级与“养花”。

(3)、花茶窨制茶坯摊置与鲜花养护工作完毕,便进入实质性操作阶段——窨制。

窨花拼和将茶坯与鲜花按一定的比例拼和,一般每一窨次每担茶坯下30~50斤鲜花为宜,但也有高档茶下80斤甚至更多的。拼和拌匀后一般以625px左右的堆高为宜,从而使茶堆在鲜花呼吸作用下逐步升温,完成鲜花吐香、茶坯吸香的过程。

通花散热由于鲜花呼吸作用,窨品堆温度会不断升高,但温度过高会使鲜花吐香停滞而产生“闷死”或“烧花”现象,故当窨品堆温度达到45OC左右时,要适时将窨品堆摊开,散发热量,这种方法叫“通花散热”,简称“通花”。正确掌握在窨品的“通花散热”,是提高花香味浓、鲜灵的重要环节。

收堆续窨通花散热后,当窨品温度下降到35~38OC时,为使茶叶继续吸收花香,再将摊开的窨品重新堆起来,这一过程叫做收堆续窨。

起花当鲜花的大部分香气被茶坯吸收,花瓣也趋于萎蔫时,要将花与茶坯进行及时的分离,以防花渣产生的气味污染茶坯。起花操作时间要尽量缩短,并对起花后的茶坯及时干燥。

复火干燥茶坯在吸收花香的同时,也吸收了大量水分,一般由原来的5%左右升至13~15%。此时的茶坯不仅含水量高,而且有一定的温度,极易氧化变质,因此要及时干燥。

以上过程,在窨花技术上称为“一窨”,如此反复则为二窨、三窨,一般花茶档次越高,窨次越多。

提花经过一至多次窨花的茶叶,最后用少量的鲜花(一般按8~10斤/担)再窨一次,此次窨花不经“通花”,当茶坯含水量达到成品要求时即行“起花”,且不用干燥而成成品。此谓提花。

提花的主要目的是增强花茶的表面香气,以提高花茶的鲜灵度。提花对花的要求非常高,必须选粒大饱满、花色洁白、质好的鲜花,水花不能用于提花。花茶的制作工艺中只需一次提花,有些高档茶甚至不提花而直接出成品。

代用茶:是指选用可食用植物的叶、花、果(实)、根茎等,采用类似茶叶的饮用方式(通过泡、煮等方式来饮用)的一类产品的俗称。代用茶分为叶类、花类、果类和根茎类以及多方配伍类等多种成品形态。

同于茶的饮用方式,一般由卫生部规定的食品分类中的“药食同源类”、“可用于保健品类”两类物品中的单种或多种物品组成,用这些植物的根、茎、叶或者果实制成的茶制品。单品初制多由烘干制作而成,然后以达到不同的保健目的而单方或多方配伍供人饮用。

茶叶喝起来回味无穷,制造的过程也不是那么的简单,在经过初期的采摘之后,还有一系列繁琐的工艺在等着我们。

茶是采摘茶树的「嫩芽」与「新叶」制造成的,老叶子没有用。这些嫩芽或新叶就是制茶的原料,被称为「茶青」。

嫩采的茶青都带有「芽尖」,芽尖会附有绒毛,制成茶后会有「白毫」显现;采成熟后叶子制成的茶就没有「白毫」。如果从浸泡过的茶叶看,更是一目了然。

茶青采下后,首先要让其「发酵」,这样茶的颜色、香气、滋味才会形成。茶的发酵只是放在空气中任其「氧化」,并不需要填加任何物质。

茶青发酵前必须先「萎凋」,就是让茶青消失一部分水分。因为茶青如果很新鲜,空气中的氧无法进入叶细胞中产生「氧化」。

消失一部分水分还分成两个阶段,一个是放在室外的所谓「日光萎雕」,一个是放在室内的所谓「室内萎雕」。

让阳光晒一下,可以使制成的茶在香味上显得比较「高频」,像个性「外向」的孩子(如乌龙茶类);如果只有「室内萎雕」,那茶的香味就会显得比较「低频」,像个性「内向」的孩子(如绿茶、红茶)。

茶青搬到室内继续从事「室内萎雕」后,先要「静置」,让水分补充至叶缘部分

然后「搅拌」(也称浪青),促使水分继续从叶缘的水孔与叶底的气孔发散。从此静置与搅拌交互进行,直到叶子的每一部分细胞都消失所需的水份。搅拌一次次从轻到重,后半段的搅拌还藉叶子 的相互摩擦促进发酵的进行。

发酵在制茶上有三大功用:第一是发酵会让茶青变红,发酵越重,颜色越红。这种现象在茶干的外观与泡出的汤色都是一样,所以喝茶时,只要看茶汤的颜色,偏绿者,就是发酵轻,偏红者,就是发酵重。

发酵的第二个效用是香气的改变:不发酵的茶,其香型是属于「菜香」,如青茶一把,热水烫过的香;轻发酵的茶,会从菜香转化成「花香」;重发酵的茶再转化成水果成熟以后的香,俗称「熟果香」;全发酵的茶则变成「糖香」。

茶汤的颜色与香气是同步变化,菜香的茶是接近绿色,花香的茶会变成金黄色,果香的茶则变成橘红色,糖香的茶就变成红色了。

发酵的第三个效用是滋味的改变:发酵愈少,制成的茶愈接近自然的风味;发酵愈多,愈接近人工的味道。所以红茶常被拿来调味,绿茶较少这样做,就是这个道理。

茶青发酵到我们需要的程度,要以「杀青」停止发酵,所谓杀青,就是利用高温,杀死叶细胞,停止发酵的进行。

杀青有三种方法,一是用炒的方式,称为「炒青」,二是用蒸的方式,称为「蒸青」,三是用烘的方式,称为「烘青」。

杀青过的茶青,要经过「揉捻」,把叶细胞揉破,并揉成卷曲的样子。因为不揉破叶细胞,茶的成分不容易冲泡出来;不揉成卷曲的样子,茶叶一片片的,不容易保存。

揉捻的轻重也塑造了茶不同的风味,轻轻一揉便罢的茶,茶性显得比较年轻活泼,重揉的茶,茶性会变得比较老成持重。所谓「重揉」就是揉捻的时间长,而且施以比较重的压力与较高的温度。

重揉捻的一个方法称为「包布揉」,将初揉过的茶青用布包起来再揉,一面揉一面缩紧袋子,甚至于一面揉,一面烘焙,这样制成的茶就像历经风霜的长者一样,喝来茶性一定显得「老练」。您听过「铁观音」茶吗?就是经过这样历练出来的。

1.定会议日期,请专家(包括嘉宾和授课专家)。

2.拟定会议通知红头文件,包括会议介绍,主办、协办单位,会议时间、地点,是否收注册费,学分等,会议联系人等。附会议议程,参会回执。

3.通知发放四种方式:邮件、微信H5动态网页(带报名功能)、信件、电话。

4.应有专人通知和统计参会人员,方便会场大小准备、用餐、学分等数量限制。

1.联系专家,告知会议时间以及专家授课具体时间。索要专家课件和个人简历。课件用于印刷会议资料,简历用于宣传和主持人介绍。

2.专家接送:包括往返接送,会场与酒店接送。协商完毕后,告知专家接送事宜。

3.去酒店查看,是否有早餐等。

4.专家如果提前1天到,会议负责人应去酒店接见。

1.会议资料:包括讲课PPT,厂家宣传资料,笔记本,笔。会议资料袋、胸牌。

2.会场横幅,背景墙,展架,指引牌等。

3.根据参会人数,是否准备学分票、餐票等。

4.会场拍照人员,合影地点(有车占用需提前预定位置)。

5.会议当天专家就餐地点预定,参会人员就餐(盒饭、自助、围桌)。

1.会场布置完毕。可准备一些背景音乐。

2.茶歇食品、盆等,矿泉水,是否准备咖啡、茶等(备茶杯、开水)。

3.调试投影、舞台灯光控制(留工作人员电话,以防现场故障)、PPT(激光笔)、话筒(至少3个,讲者1个,主持1个,提问1个,其中1个无线麦)等。

4.台签。上主讲台的台签要准备2份,主讲台1份,第一排1份。

6.人员分组:①签到、注册;②PPT、讲者主持台签更换;③茶歇。

1.报到组:报到、注册,发放资料等,根据报到人数,反馈就餐人数,订饭。

2.专家接待组:接待专家入场。

3.现场控制组:提前拷贝讲者PPT,主委定好主讲台就坐嘉宾,排好台签顺序。

4.开幕式结束后,集体合影。现场控制组需搬离主讲台桌椅,留主持人桌椅,放讲者简介(或提前给主持人)、水等。讲台更换讲者台签。

1.如果是盒饭,全部人员坐于原位,工作人发盒饭,避免混乱。

会议结束后刷学分,如果人多,建议全部坐于原位,工作人员一个个走过去刷。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1919100645@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

下一篇

返回列表