宋朝茶叶管理政策经历的变化(宋代茶叶的发展重心)

- 茶百科

- 用户投稿

- 2025-07-18 17:26:49

宋朝茶叶管理政策经历的变化

重农抑商政策是中国历史上推行最长久的的一项统治政策,春秋战国时期便已经有所阐发,秦始皇统一全国建立封建制度后,重农抑商政策正式成为一项国策而得到贯彻实施,以后历朝历代都继承了这项国策。宋朝虽然商业经济十分活跃,但是政府依然推行重农抑商政策,宋代重农抑商政策结合当时的实际而有所新的发展,展现出自身独特的特点,对宋代社会产生了极大的影响。

一、独特的历史背景,促使了宋代选择了重农抑商政策

中国地处东亚,山河辽阔,受着季风气候的影响,气候温和多雨,十分有利于农业的发展。中国也是世界稻谷的发源地之一,农业发展由来已久。中国地域虽然有利发展农业,但是由于陆路交通闭塞,东部面向海洋但是却没有优良港湾,这种相对封闭的地理环境不利于发展商业。

独特的地理环境,导致古代自然而然的选择了重视农业。中国以农业立国,农业的兴衰关系到国家的兴亡,这使得统治者不得不重视农业生产。

秦始皇统一全国建立了专制主义中央集权制度后,采用法家思想治理国家。法家认为,商人流徙各处,流动性太大,不利于统治,要想保证政权的稳固,必须打击商人,要求他们回到农业生产之中,同时要重视农业,把百姓固定在土地上。

汉代建立后,继承了秦朝的各项制度,特别董仲舒发展了儒家思想,形成了外儒内法的新儒学,一直被作为中国的官方哲学。董仲舒也提倡重农抑商政策,由于秦汉的奠基,重农抑商政策被历代王朝所接受,成为政治传统,这也要求宋代继续推行重农抑商的政策。

中国传统文化是在农业基础上发展起来的,注重长幼尊卑的秩序,古代统治者认为小农生产适应了这种文化心理,商业的发展会打破这种秩序,导致了着有有财富者会违背礼制而使得社会混乱。只有推行重农抑商政策,才能稳定社会秩序。

重农抑商政策由来已久,在春秋战国时期便已经有所论述。商鞅变法正式在国家制度设计上确立了重农抑商政策,据《史记》记载:

“奖耕战,废井田,开阡陌”

“谬力本业,耕织致帛多者,复其身;事末利及怠而贫者,举以为拏”

这里已经确立了农业为“本”,而商业为“末”。从商鞅变法确立重农抑商政策后,后代王朝都继续延用,但各个王朝轻重不同,宋代统治者为了维护统治也延用之。

特殊的地理环境及其塑造的经济条件,政治传统的要求,传统文化心理促使的宋朝最终选择继承前代各个王朝都推行的重农抑商政策。

二、宋代推行重农抑商政策,在重农方面采取措施开垦荒地,改革生产技术,进行农业经验的,并且通过“榷酤”制度,抑制商业发展

农业是宋代最主要的生产部门,随着经济中心南移在宋代逐渐完成,再加上当时统治者推行“重农”政策,激发了宋代农业在唐代基础上有了新的进步,主要体现在以下几个方面。

唐末五代战火不断,农民流离失所,大量土地抛慌,为了恢复农业生产,宋初统治鼓励百姓垦荒,并且减免垦荒土地的赋税。《宋史》记载:

“许民请佃,便为永业,仍与免三年租税,三年外输税十之三”。

宋初一方大力倡导百姓垦荒,另一方面推行梯田、圩田、沙田等田地形式,扩大了可利用耕地的亩数,为农业的恢复奠定了基础。在此基础之上,宋代统治者大力提倡全国各地兴修水利工程,整顿了农田水利设施,为水田耕作提供了条件。

宋代出现了一批新型农具,如田漏、耘爪等,还改进了传统的农具,如耧车,犁刀等。农具的改进与发展,提高农业生产水平,节省了农业生产中劳动力,提高了劳动效率。农具改善的同时,还出现了一批论述农业生产的著作,如《劝农文》、《菊谱》等。农业论著的出现,了宋代农业生产经验,表明宋代农业在当时世界处于领先水平。

耕地面积的扩大,农业生产用具的改进,生产经验的,只是宋代“重农”政策的一部分表现形式,总体来说,宋代在各个方面政策都向农业倾斜,为宋代农业发展与繁荣提供了政策支持。

宋代在“重农”的同时,采取了“抑商”政策。宋代推行“抑商”政策的主要措施是承袭前代的专卖制度,即以经济立法的形势确立国家对一批重要商品实行专营专卖的制度。

宋代商业在唐代的基础上有了极大的提升,这主要表现在,打破了唐代严格规定的市坊制度,并且取消了开市闭市的时间限制,地点和时间限制的取消,有利推动当时商业的繁荣。为了抑制商业的过快发展,同时政府为了弥补财政空虚,采取了“榷酤”制度,即专卖制度。

专卖制度在汉代便已经推行,汉代对盐、铁、酒等收归国家出售,后代王朝不断加多专卖的物品,茶、明矾等相继被纳入“榷酤”之列。宋代“榷酤”物品更加广泛,除了前代王朝的内容外,还加入了煤、香料、珠宝等。

宋代不仅扩大了专卖的内容,还为专卖立法,严厉惩处违反政府专卖的商人。《庆元条法事类》记载:

“私有茶一两答四十,四十两徒二年”。

宋代的抑商政策主要通过“榷酤”和颁布“榷酤”法令,这两方面来实现,适应了当时的发展情况。

三、宋代推行重农抑虽然产生了积极的影响,但是其中消极影响不可忽视

宋代推行重农抑商政策,首先是重视农业的生产,这是一举措适应了宋代农业生产力水平,为宋代经济的发展和繁荣奠定了坚实的基础。宋代对外贸易发展兴盛,主要就是因为农业发展,农产品繁多,从而可以大量的对外输送。总体来说,宋代经济还是农业,农业生产的繁荣促进了整个社会经济的繁荣。

重农抑商政策的实施,打击了商人势力,使得社会流动性减小,虽然固化了阶级,但是对于宋朝统治者来说,这种社会状态正是他们所追求的,但一定程度上确实巩固了宋代的专制统治和社会稳定。

宋代通过“榷酤”来达到“抑商”的目的,政府通过强制手段参与社会上的经济活动并获得了巨大利润,弥补了政府财政的不足,政府掌握大量了财物,巩固了统治。

宋代推行重农抑商政策,虽然促进了经济的发展,巩固了宋代的统治,但是消极影响也是十分巨大的。宋代推行重农抑商政策,但是商业凭借了独特了社会结构和环境,顽强的生长发展,使得宋代成为古代商业高度活跃期,但是“抑商”政策的推行,严重抑制了这种商业的活跃,延缓了社会的变革,阻碍了社会进步。

重农抑商政策得到了全面的贯彻实施,但是由于宋初确立不立田制的政策,导致了地主豪强大量兼并农民土地,加之政府“重商”政策的辅助,导致宋代土地兼并更加恶化,激化了社会矛盾。失去土地的农民,走投无路,只得发动起义反对政府,严重削弱了宋代的统治。

茶文化特性1.历史性茶文化的形成和发展历史非常悠久。武王伐纣之时,茶叶已作为贡品。原始公社后期,茶叶成为货物交换的物品。战国时期,茶叶已有一定的规模。先秦《诗经》总集有茶的记载。汉朝,

茶文化的形成和发展历史非常悠久。武王伐纣之时,茶叶已作为贡品。原始公社后期,茶叶成为货物交换的物品。战国时期,茶叶已有一定的规模。先秦《诗经》总集有茶的记载。汉朝,茶叶成为佛教“坐禅”的专用滋补品。魏晋南北朝,已有饮茶之风。隋朝,全民普遍饮茶。唐代,茶业昌盛,茶叶成为“人家不可一日无”,出现茶馆、茶宴、茶会,提倡客来敬茶。宋朝,流行斗茶、贡茶和赐茶。清朝,曲艺进入茶馆,茶叶对外贸易发展。茶文化是伴随商品经济的出现和城市文化的形成而孕育诞生的。历史上的茶文化注重文化意识形态,以雅为主,着重于表现诗词书画、品茗歌舞。茶文化在形成和发展中,融合了儒家思想、道家和释家的哲学色彩,并演变为各民族的礼俗,成为优秀传统文化的组成部分和独具特色的一种文化模式。

物质文明和精神文明建设的发展,给茶文化注入了新的内涵和活力,在这一新时期,茶文化内涵及表现形式正在不断扩大、延伸、创新和发展。新时期茶文化融进现代科学技术、现代新闻媒体和市场经济精髓,使茶文化价值功能更加显著,对现代化社会的作用进一步增强。茶的价值使茶文化核心的意识进一步确立,国际交往日益频繁。新时期茶文化传播方式的形式呈大型化、现代化、社会化和国际化等趋势,其内涵迅速膨胀,影响之大,为世人瞩目。

各民族酷爱饮茶,茶与民族文化生活相结合,形成各自民族特色的茶礼、茶艺、饮茶习俗及喜庆婚礼,以民族茶饮方式为基础,经艺术加工和锤炼而形成的各民族茶艺,更富有生活性和文化性,表现出饮茶的多样性和丰富多彩的生活情趣。藏族、土家族、佤族、拉祜族、纳西族、哈萨克族、锡伯族、保安族、阿昌族、布朗族、德昂族、基诺族、撒拉族、白族、肯米族和裕固族等茶习俗与喜庆婚礼,也充分展示着茶文化的民族性。

名茶、名山、名水、名人、名胜,孕育出各具特色的地区茶文化。我国地区广阔,茶类花色繁多,饮茶习俗各异,加之各地历史、文化、生活及经济差异,形成各具地方特色的茶文化。在经济、文化中心的大城市,以其独特的自身优势和丰富的内涵,也形成独具特色的都市茶文化

宋朝茶叶管理政策经历的变化有哪些

宋朝与吐蕃茶叶贸易频繁,茶业军事作用加强

宋朝的经济繁荣程度在历史上是众所周知的,与少数民族的紧张关系也是众所周知的,但是在茶业经济的发展上,少数民族对于宋朝的态度就好很多,尤其是宋朝与吐蕃的茶叶贸易十分频繁,甚至到了用茶叶可以换到战马的地步。

所以我认为宋朝茶业发展的三大显著特征之一就是宋朝与吐蕃茶叶贸易频繁,茶叶的军事作用加强了。

数民族由于长期生活在草原之上,食物结构比较单一,都是一些牛羊肉,长期食用,就算再怎么变换做法也会吃腻的,但是因为在草原上没办法改变食物结构,因而就需要茶叶来帮助其部落解决这一问题。

茶叶有很好的解腻作用,而草原上的茶叶并不多,因而就需要与宋朝进行茶叶贸易,贸易最频繁的当属吐蕃了,每年的茶叶交易量都抵得上宋朝一年的饮茶量了,由此可见,少数民族尤其是吐蕃对于茶叶的需求。

生活在草原上的民族,在一定程度上也说明了它的经济是以游牧经济为主的,受自然条件限制比较大,经济自然发达不到哪里去,而与宋朝的茶叶贸易是断不可能减少的,因而就出现了茶马贸易,大体意思就是说宋朝用一定量的茶叶来与吐蕃交换一定量的战马,这样的贸易符合双方的利益需求。

茶叶种植规模扩大,全社会形成一种爱茶之风

宋朝之前,茶叶仅仅是上层贵族娱乐消遣的饮品,而到了宋朝以后,由于技术的发展,茶叶的种植规模扩大,茶叶的成本有所降低,经济发达的宋朝,百姓的购买力也有所提高,因而茶叶也逐渐进入下层社会,全社会都对茶叶有了新的认识。

茶叶在宋代进入规范时期,出现了

唐代时期是我国茶文化的形成时期

一、“茶”文化的形成时期——唐代

隋唐时,茶叶多加工成饼茶。饮用时,加调味品烹煮汤饮。随着茶事的兴旺和贡茶的出现,加速了茶叶栽培和加工技术的发展,涌现出了许多名茶,品饮之法也有较大改进。为改善茶叶苦涩味,开始加入薄荷、盐、红枣调味。开始使用专门的烹茶器具,饮茶的方式也发生了显著变化,由之前的粗放式转为细煎慢品式。

唐代的饮茶习俗蔚然成风,对茶和水的选择、烹煮方式以及饮茶环境越来越讲究。皇宫、寺院以及文人雅士之间盛行茶宴,茶宴的气氛庄重,环境雅致,礼节严格,且必用贡茶或高级茶叶,取水于名泉、清泉,选用名贵茶具。盛唐茶文化的形成,与当时佛教的发展、科举制度、诗风大盛、贡茶的兴起、禁酒等等均有关联。

公元780年左右,陆羽著成《茶经》,阐述了茶学、茶艺、茶道思想。这一时期由于茶人辈出,使饮茶之道对水、茶、茶具、煎茶的追求达到一个极尽高雅、奢华的地步,以至于到了唐朝后期和宋代,茶文化中出现了一股奢靡之风。

二、‘茶’文化的兴盛时期——宋代

到了宋代,茶文化继续发展深化,形成了特有的文化品位。宋太祖赵匡胤本身就喜爱饮茶,在宫中设立茶事机关,宫廷用茶已分等级。至于下层社会,平民百姓搬家时邻居要“献茶”;有客人来,要敬“元宝茶”,订婚时要“下茶”,结婚时要“定茶”。

在学术领域,由于茶业的南移,贡茶以建安北苑为最,茶学研究者倾向于研究建茶。在宋代茶叶著作中,著名的有叶清臣的《述煮茶小品》、蔡襄的《茶录》、朱子安的《东溪试茶录》、沈括的《本朝茶法》、赵佶的《大观茶论》等。

宋代是历史上茶饮活动最活跃的时代,由于南北饮茶文化的融合,开始出现茶馆文化,茶馆在南宋时称为茶肆,当时临安城的茶饮买卖昼夜不绝。宋代的茶饮活动从贡茶开始,又衍生出“绣茶”“斗茶”“分茶”等娱乐方式。

三、“茶”文化的持续发展时期——元明清时代

宋人让茶事成为一项兴旺的事业,但也让茶艺走向了繁复、琐碎、奢侈,失却了茶文化原本的朴实与清谈,过于精细的茶艺淹没了唐代茶文化的精神。自元代以后,茶文化进入了曲折发展期。直到明代中叶,汉人有感于前代民族兴亡,加之开国之艰难,在茶文化呈现出简约化和人与自然的契合,以茶显露自己的苦节。

此时茶已出现蒸青、炒青、烘青等品类,茶的饮用已改成“摄泡祛”,明代不少文人雅士留有传世之作,如唐伯虎的《烹茶画卷》《品茶图》等。茶叶种类增多,泡茶的技艺有别,茶具的款式,质地、花纹千姿百态。晚明到清初,精细的茶文化再次出现,制茶、烹饮虽未回到宋人的紧琐,但茶风趋向纤弱。

明清之际,茶馆发展极为迅速,有的全镇居民只有数干家,而茶馆可以达到百余家之多。店堂布留古朴雅致,喝茶的除了文人雅士之外,还有商人、手工业者等,茶馆中营点心和饮食,还增设说书、演唱节目,等于是民间的娱乐场所。

四、“茶”文化的再现辉煌时期——当代

虽然中华茶文化古已有之,但是它们在当代的复兴,被研究却是始于二十世纪80年代。台湾是现代茶艺、茶道的最早复兴之地。内地方面,新中国成立后,我国茶叶产量发展很快。物质基础的丰富为茶文化的发展提供了坚实的基础。

从二十世纪90年代起,一批茶文化研究者创作一批专业著作,对当代茶文化的建立做出了积极贡献,如:黄志根的《中国茶文化》、陈文华的《长江流域茶文化》、姚国坤的《茶文化概论》、余悦主编的《问俗》,对茶文化学科各个方面进行系统的专题研究。这些成果,为茶文化学科的确立奠定了基础。

随着茶文化的兴起,各地茶文化组织、茶文化活动越来越多,有些著名茶叶产区所组织的茶艺活动逐渐形成规模化、品牌化、产业化,更加促进了茶文化在社会的普及与流行。

茶叶从中国走向世界,早已成为世界饮料市场三分天下有其一的重要品种。世界茶叶市场竞争也日益尖锐,20世纪90年代以来各主要茶叶生产消费国都不断出现新的经营方式。

中国是茶叶的故乡,有绿茶、红茶等六大茶类,二十个产茶省,八千万茶农,是名副其实的产茶大国。改革开放以来,我国茶业依靠政策、投入和科技进步进入了新的发展阶段。受良好社会环境的带动,中国茶业又一次站上新的历史高点——全国种植面积和产量均居世界首位。

茶叶贸易对宋代商品经济的影响

宋代作为专业化生产的经济作物品种很多,主要有茶叶、桑蚕、果树、甘蔗、花卉等,这些作物的种植已经发展成为某些地区专门经营的产业,并带动了商品经济的发展。

宋代从事茶叶生产的茶农被称为“茶户”、“园户”,他们基本上不种粮食,专事茶业,“今川蜀茶园,本是百姓两税田地,不出五谷,只是种茶”[

(1)先秦:商民善于经商,后世将经商的人称为“商人”;商朝以贝作为货币;商朝都城已成为繁华的商业都市,有“商邑翼翼,四方之极”之称。春秋战国时期,商业发达,各地土特产品互相交流,在中原市场上可买到南方的象牙、北方的马、东方的鱼盐和西方的皮革;许多城市成为繁华的商业中心,如齐国临淄、赵国邯郸、楚国郢等;出现了许多有名的大商人,如春秋后期的范蠡(“陶朱公”)和战国后期的吕不韦。

(2)南北朝:南北朝时,不少城市遭到战争破坏,商品经济发展缓慢;北魏以后,北方商品经济有所恢复;与之相比,南方商品经济相对比较活跃。北魏时,洛阳城内市场很多且有周长近八里的大市;一些富商大贾周流天下或远走异域。建康(南京)城内建有四市,市内唐铺林立;秦淮河两岸商旅云集,交易兴盛。草市(农村集市)开始出现,含义有二:一是贩饲马料之市;二是草草构成之市。

(3)隋唐:农产品商品化程度提高,尤其是茶叶的市场广泛,唐朝中期政府开始征收茶税;隋唐商业的四个特点如下:一是交通发达(交通要道上有接待客商的私家店肆,备有供客商骑用的“驿驴”;以运河、长江为主的水运也很方便;从长安、登州、扬州、广州等地出发的对外交通也很发达);二是货币统一(由五铢钱到开远通宝);三是市场发达(场所固定——市;官员管理——物价和税收等;邸店柜坊——邸店兼营旅店、货栈和交易场,柜坊专营货币的存放和借贷;店铺限定——营业面积;时间限定——市的买卖时间;夜市草市——繁华大城市里有夜市,偏远的农村有定期举行的草市);四是商人众多(大商人、中等商人、小商小贩、胡商、外商)。

(4)宋元:北宋时期的商业有了一个新的转折。其表现在:①解除了商业活动在时间和空间上的限制。②政府允许工商业者“以资买官”,商人地位有所提高,形成地主、官僚、商人逐步结合的趋势。③商税收入在政府财政收入结构中比重剧增。④市镇的集市发展,城市商业区域扩大到城外。⑤城市的消闲文化发展,如瓦肆的出现和宋词的发展。王安石变法的理财措施中有“市易法”,由政府设立市易务,有利于稳定物价和商品交流,也增加了国家的收入。

(5)明朝:清代前期棉花、蚕桑、茶叶、油料等经济作物种植面积扩大,还形成了一些专业生产区域,促进了农业生产商品化。国内商业繁荣(市场大——国内市场扩大、品种多——农产品和手工业品品种达到两百余种、贩运快——区域间长途贩运发展较快、城市多——北京和南京是全国性商贸城市,全国出现了数十座较大的城市、向农村——商品经济向农村延伸,江浙地区以工商业著称的市镇蓬勃兴起);对外贸易艰难(实行闭关政策,限制对外交往)。

二、中国古代城市商品经济发展的社会影响:

(1)传统的政治性城市逐渐向商业化城市发展,表明商品经济日趋活跃。

(2)农村人口不断走向城市,城市人口增多,城市规模扩大。

(3)商品经济的发展一方面刺激了农业、手工业和城市的发展,另一方面又对自然经济起了破坏作用,同时也是对传统的“重农抑商”观念的挑战。

(4)在商品经济繁荣的明朝中后期,江南一些城市出现了资本主义生产关系的萌芽。

(5)随着城市商品经济的发展,市民的生活和观念逐渐发生变化。

宋朝茶叶管理政策经历的变化是

北宋茶区北限的南移,也促使了茶叶生产技术中心的南移。继唐朝顾渚(江苏宜兴和浙江长兴相界处)之后,福建建瓯的北苑成为中国的茶叶生产技术中心。有宋一代,建州和北苑成了出版茶书最多的地方。

蔡襄《茶录》、《东溪试茶录》、《品茶要录》、《宣和北苑贡茶录》、《北苑别录》和赵佶的《大观茶论》等均以建瓯或北苑贡茶为主要描述对象。从茶书的数量和内容上看,宋代建瓯贡茶代表了中国当时茶树栽培和茶叶制造的技术水平。

宋代茶树栽培技术的发展,突出表现在茶树品种分类和茶园管理方面。在宋子安的《东溪试茶录》中,根据茶树的外形、叶形、叶色、芽头大小和发芽早晚等不同情况,将北苑一带的茶树地方品种归纳为七类:

一“白叶茶”,其特征是“芽叶如纸,民间以为茶端”;

二“柑叶茶”,叶厚芽肥、状类柑叶,是乔木型的良种茶树;

三“早茶”,发芽较早,一般都用其作“试焙”;

四“细叶茶”,生沙溪一带山中,“叶比柑叶细薄”;

五“稽茶”,芽叶细小厚密,呈青黄色,发芽也迟;

六“晚茶”,特点近似稽茶,但较诸茶更晚;

七“丛茶”,也称蘖茶,是灌木型茶树,一岁“发者数回”。

这是古代对地方茶树品种最早的分类记载。关于茶园中耕除草,《四时纂要》中只有“二年外方耘治”一句。据《北苑别录》所引的《建安府志》载:“茶园恶草,每遇夏日最烈时,用众锄治,杀去草根,以粪茶根。名曰开畲。若私家开畲,即夏半初秋各用功一次。”再如茶园冬管和茶树越冬保护方面,有了“挚稻糠入茶园培壅根株”的措施。

“茶马古道”起源于古代的“茶马互市”,可以说是先有“互市”,后有“古道”。“茶马互市”是我国西部历史上汉藏民族间一种传统的以茶易马或以马换茶为内容的贸易往来。宋代在四川名山等地还设置了专门管理茶马贸易的政府机构“茶马司”。茶马贸易繁荣了古代西部地区的经济文化,同时也造就了茶马古道这条传播的路径。

茶马古道是“连接川滇藏,延伸入不丹、斯里兰卡、尼泊尔、印度境内,直到抵达西亚、西非红海岸”的古代贸易通道。形成于汉藏民族“茶马互市”的贸易往来,积淀着唐代以来近2000年的历史。

一般所说的茶马古道有两条,一条是由云南普洱经大理、中甸、德钦等地到西藏,另一条线路是从成都经理塘、巴塘到西藏。一般的旅游者和考察者,目光多聚于此。实际上,还有一条线,就是走怒江大峡谷。这条世界上最美丽、最险峻、最跌宕起伏的道路是“驴友”们的滇藏探险新宠。

有人说,看完怒江大峡谷和沿线丰富的民族人文景观,其他的探险之旅就显得平淡了。

第三条茶马古道——怒江大峡谷,从大理、六库、福贡、丙中落、五里进藏,这里交通不便、人迹罕至,旅游者极少,民风淳朴,尤其是在蒙蒙的细雨中,一个人行走在怒江大峡谷边,远山青翠、怒江潺潺,偶尔你还可以看到国外真正的“生驴”(驴友的最高境界),一人骑着自行车或从马帮租来的马匹。

茶马古道是世界上通行里程最长的古代商路。总行程在万里以上。自古以来,很少有人能够走完全程。沿途的每站都可以作为终点或者是起点。而当时最大的贸易中转站便要属四川的康定了。

康定过去叫做“打箭炉”,西来的马帮到达康定,就要在这里转换运输工具或者就地进行茶马贸易。1696年康熙帝批准了在康定进行茶马互市贸易的请求,使康定成为了内地与西藏地区之间主要的商业中心。国内的丝绸、茶叶等商品经过康定运往西方,而南亚、欧洲、美洲的商品也从这里销往中国内地。

古代交通路线。茶马贸易,是以中原地区的“茶”和边疆少数民族地区的“马”为载体所开展的贸易活动。作为内地汉族地区与边疆少数民族地区经济往来的一种重要方式,在沟通各族人民之间的经济文化联系方面发挥了十分巨大的作用。国家旅游局魏小安司长曾就“茶马古道”的旅游开发作过专题论述,指出:“茶马古道”是滇西北至藏东南历史上茶马互市所形成的一条驿道,在这条古道上,集中了中国最好的自然景观和人文景观,经过适度开发,完全可以成为世界级的旅游绝品。茶马古道旅游开发也作为区域联动开发战略的内容之一写入了全国“十五”旅游发展规划中。

从遥远的、开放的唐代,直到19世纪五六十年代滇藏、川藏公路修通,一直存在着一条鲜为人知的道路,它由中国大西南横断山脉东侧的云南和四川的茶叶产地出发,以人背马驮这种最原始的运载方式,穿越横断山脉以及金沙江、澜沧江、怒江、雅砻江等大江大河向西延伸,蛛网般覆盖了中国最大的两个高原,最后通向喜马拉雅山南部的南亚次大陆。随着茶文化和藏传佛教的兴起和传播,随着茶马互市的开展,这条道路便成了名副其实的茶马古道。

1000多年来,茶马古道将云南、四川的茶叶输送到藏区,又将雪域的山货特产运到内地,抗日战争期间它更成为中国惟一的对外交通道路。就在民间运输的同时,这条遥远而无比艰险的道路更成为宗教文化以及沿途20多个少数民族文化传播交流的走廊。它不仅是连接汉藏等多民族的经济文化纽带,也成了人类为生存所激发的非凡勇气和所作出的超常努力的象征。

它的历史价值在于:1.昌都地区蕴藏着三江并流、高山峡谷、神山圣水、地热温泉,野花遍地的牧场、炊烟袅袅的帐篷,以及古老的本教仪轨、藏传佛教寺庙塔林、年代久远的摩崖石刻、古色古香的巨型壁画,还有色彩斑斓的风土民情等丰富的自然和人文旅游资源。

2.茶马古道是昌都地区自然与人文旅游的一条重要线索,自然界奇观、人类文化遗产、古代民族风俗痕迹和数不清、道不尽的缠绵悱侧的故事大多流散在茶马古道上。它是历史的积淀,蕴藏着人们千百年来的活动痕迹和执着的向往。

3.茶马古道穿过川、滇、甘、青和西藏之间的民族走廊地带,是多民族生养藩息的地方,更是多民族演绎历史悲喜剧的大舞台,存在着永远发掘不尽的文化宝藏,值得人们追思和体味。

4.茶马古道上的旅游是口归自然之旅,是人和自然和谐之旅,是都市人精神之旅,也是探险和发现之旅。

5.茶马古道旅游开发是全方位的,首先要搞好基础设施建设,诸如交通和运输设施、满足食宿需要的宾馆饭店建设、用电用水和安全保障等,同时大力开发旅游产品,从而带动各项事业的发展,使昌都地方的经济活起来。

在专家学者眼中,茶马古道是云南、四川与西藏之间的古代贸易通道,通过马帮的运输,川、滇的茶叶得以与西藏的马匹、药材交易。它是中国历史上对外交流的第五条通道,有着重要的历史价值和地位。

在专家眼中与“丝绸之路”同等重要的茶马古道,却在时光的荏苒中沉寂过许多年。随着现代化交通手段的日益发达,茶马古道早已被214、317、318国道所代替。

“在丝绸之路受到世界关注,被学者、专家们争相研究,并引发旅游热潮的时候;在丝绸之路已名满天下时,茶马古道却倍受冷落,默默地在深山密林之中。”专门研究茶马古道的专家木霁弘说,茶马古道的沉寂是历史发展的必然,但它的僻远艰险也是衰落的重要原因。虽然沉寂多年,但今日茶马古道“热”起来并不是没有它的理由。

“茶马古道是中华民族一笔丰厚的历史文化遗产,对旅游爱好者有很大的吸引力。”木霁弘分析说,“古道本身的历史、文化韵味且不说,光是沿途村寨的地域、风光、民俗、文化差异,就能吸引不少人。”

“以茶文化为主要特点,茶马古道成为了一道文化风景线。”北京大学学者陈保亚告诉记者,茶马古道不仅是一条交通要道,更是历史文化的载体。如伴随茶马古道而生的马帮文化、藏茶文化、商贸文化,因茶马古道得以相互交融的民族文化……“现在,茶马古道本身就是一种文化。”

宋朝茶叶管理政策经历的变化是什么

西周:据《华阳国志》载,约公元前1000年周武王伐纣时,巴蜀一带已用茶叶作为“纳贡”珍品,是茶作为贡品的最早记录。

东周:春秋时期《晏子春秋》载,茶叶作为菜肴汤料供人食用。

秦统一六国后,四川茶树栽培、制作技术向陕西、河南等地传播,后逐渐沿着长江中、下游推移。

西汉:《僮约》有“烹茶尽具”、“武阳买茶”的记述,是茶叶进行商业贸易的最早记述。

东汉:华佗的《食论》提出“苦茶久食,益意思”,是茶叶药用效能的首次记述。

《三国志》记载了东吴君主孙皓(孙权后代)“赐茶茗以当酒”的故事,这是“以茶代酒”最早记载。

西晋张载的《登成都楼》诗中有句:“芳茶六种清凉冠”;孙楚所作歌中也提到:“茶,巴蜀出”,可知长江流域是中国茶树的发源地。

东晋《晋书》载:谢安、桓温在宴会的时候,经常利用茶果招待宾客。可知在当时以茶果待客,已是很普遍的事情了。

南朝接近茶叶产地,饮茶极为普遍,至北魏孝文帝实行汉化政策,从南朝归顺北朝的人日益增多。但在南北朝初期,茶是作为贡品出现的。

南北朝以后,士大夫们为逃避现实,整日作诗品茶。使茶叶消费激增,茶在南方成为普遍饮品。

唐代饮茶已是日常普及之事。因茶性寒回甘,能提神醒脑,所以很受欢迎。陆羽《茶经》的问世使“茶事大兴”,奠定了中国茶文化基础。唐代茶业由此日益兴盛,产茶地遍及大江南北,茶类名品异彩纷呈。茶叶生产、贸易迅速兴旺。与此同时,日本僧人从中国带茶籽回国,将茶叶传播到日本,是后世茶文化遍及世界的发端。唐代茶文化的发展对后世以及世界都产生了巨大影响。

饮茶在宋代兴旺至极,大大小小的茶馆比邻皆是。大观元年(1107年),宋徽守赵佶撰写《大观茶论》,是中国历史上第一位以帝王之名论述茶学、倡导茶文化的皇帝。

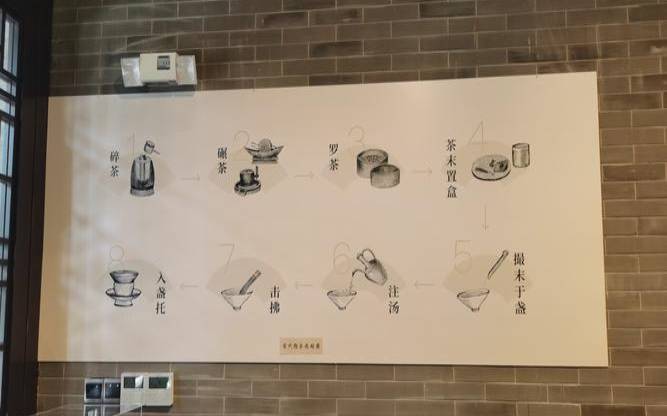

宋代茶叶重心开始向南移,建茶崛起。建茶是广义的武夷茶区,即今闽南、岭南一带。此时茶类也发生了大的变化,由唐以前的紧压饼茶变为末茶、散茶。数量上仍上饼茶、团茶为多。同时出现用香花薰制的调和茶。

宋代品饮采用点茶法,接近于我们现代的饮用方法。贡茶的出现促进了饮茶的发展,“斗茶”(又称“茗战”、“点茶”、“斗碾”,是品评、判别茶叶优劣的方法)之风大兴,

斗茶,又称“茗战”,是宋代上至官廷,下至民间普遍流行的一种评判茶品优劣的技艺和习俗。图中四个茶人,两人已捧茶在手,一人正提壶倒茶,另一位茶童模样的正扇风烹茶。人物刻画细致、高雅,非常生成地表现了宋代茶人“斗茶”时的情景。

元代时期,民间一般只饮散茶、茉茶,饼茶与团茶主要用于贡品。随着制茶技术的不断提高,出现了机械制茶叶。据王桢《农书》记载,元代某些地区采用水转连磨(利用水力带动茶磨碎茶)技术,大大提升了制作效率。

该画是以陆羽烹茶为题材的元代画作。画中一座草庐内陆羽正抱膝而坐,身旁童子相伴,为他点炉烹茶。画上题“陆羽烹茶图”,画题诗,“山中茅屋是谁家,兀会闲吟到日斜,俗客不来山鸟散,呼童汲水煮新茶。”体现了元代时期的饮茶文化。

明代时,各地的茶叶贸易已很普遍。这时的饮茶方式由煎煮逐渐变为泡饮。饮茶场所也由户内移至户外。“斗茶”之风较宋代更甚,茶人之间互相比较茶技高低,饮茶又一次大为风行。明代的制茶工艺大部分地区改为炒青,并开始注意成茶的外形,均把成茶揉搓成条索状。

清代初期,清政府废弃所有禁令,允许人民自由种植茶叶,茶已是人们日常不可或缺的饮品。这时的茶叶生产已相当发达,开始向法国、英国、美国等国家出口。但随着清代政治、经济的衰落,茶文化也不再有唐宋时的兴盛,开始日渐走向衰微。

1.推动了茶区拓展,增加了茶叶产量。

2.刺激了茶叶相关技术的进步。

3.提高了茶叶质量,许多名茶脱颖而出。

二、促进了茶叶市场的繁荣。

三、官府获得了丰厚的茶利。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1919100645@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

下一篇

返回列表